『花まんま』とは?―直木賞原作×珠玉の家族ドラマ

映画『花まんま』は、朱川湊人による直木賞受賞作を原作に、2025年4月に公開された最新邦画。主演は鈴木亮平と有村架純――この2人が演じる“血のつながらない兄妹”が、本作のすべての感情の起点や。

まず前提として、この映画はド派手な展開も、わかりやすい勧善懲悪も一切ない。けどその代わりに、“静かな痛み”がジワジワ心を締めつけてくる。

とくに中盤から明かされていく「事件」や「秘密」がほんまえげつない。昭和の関西下町というノスタルジー満点の風景の中で描かれるのは、“妖精生物”っていうファンタジーっぽい要素をはらんだ、不思議で優しい、でもどこか切ない物語やねん。

監督は『そして、バトンは渡された』の前田哲。脚本は北敬太。人間の機微を描かせたら右に出るもんおらんタッグや。

映像は自然光を活かした淡いトーンでまとめられ、セリフの間合いや空気感にこだわった演出が秀逸。静かやのに、なぜかずっと息詰まる感覚。

ほんまに“声をあげて泣かんけど、泣いてる”ってタイプの作品。

あらすじと“ネタバレ注意”の核心:兄妹の絆と一通の手紙の重み

物語の軸になるのは、兄・俊樹(鈴木亮平)と妹・フミ子(有村架純)の2人。血のつながりはなく、両親の事故で家族を失ったあと、俊樹は高校を中退してフミ子を育ててきた――この時点で、もうエモい。

やけど、結婚を目前に控えたフミ子が、ある“不思議な記憶”を語り出すねん。

それが「繁田喜代美」という名前の、見知らぬ女性の記憶。

フミ子はその女性の人生を“夢で見た”かのように、詳細に語る。家族構成や口癖、家の造りまで。しかもその内容が妙にリアルで……。

この喜代美という女性、実はとある“事件”の被害者で、フミ子は過去に彼女の家族と“文通”までしてたっていう驚きの展開。

なんでフミ子がそんなこと知ってるのか?それは本編の中盤~終盤にかけて一気に暴かれていくけど、ここが最大の“秘密”であり、観客の涙腺がやられるところでもある。

俊樹は「妹の記憶」を信じるのか、それともただの偶然と切り捨てるのか。

兄妹の絆と、過去から今へつながる「手紙」が、すべての感情を巻き起こすキーになる。

ラストでは、“妖精生物”というキーワードが再び浮上する。これは比喩か、それとも本当に存在したのか……

観る人によって、意味合いが変わると思う。けど、ひとつ言えるのは――

「誰かを大切に思うこと」そのものが、最強のファンタジーやってこと。

映画『花まんま』のロケ地と時代性 ― なぜ“昭和関西”なのか?

『花まんま』の最大の魅力のひとつが、“舞台そのものが物語を語ってる”ってことやと思う。

物語は昭和30〜40年代の関西下町。湿気の多い路地、風鈴の音、銭湯の湯気、電車のガタゴト音…その全部がフミ子や俊樹の心情とシンクロしてくるんよな。

撮影ロケ地としては、以下の場所が使われてる:

- 大阪府・東大阪市:恩智川沿い、布施商店街、石切神社周辺など、昭和の雰囲気をそのまま残すエリア。

- 滋賀県・彦根市:彦根港や彦根城の周辺、そして近江鉄道のローカル感がめちゃくちゃ効いてる。

- 長野県・岡谷市 鶴峯公園:満開のツツジが咲き誇るシーンは圧巻。幻想的で、まるで“妖精生物”の世界。

- 京都市・蹴上浄水場:重厚なレンガと新緑のコントラストが、美しさと懐かしさを同時に伝えてくる。

- 神戸市・ポートピアホテル:大人になったフミ子の人生ステージを象徴する場所。

これらのロケ地が、単なる背景じゃなく、“感情の風景”として機能してるのが『花まんま』のすごいところやねん。

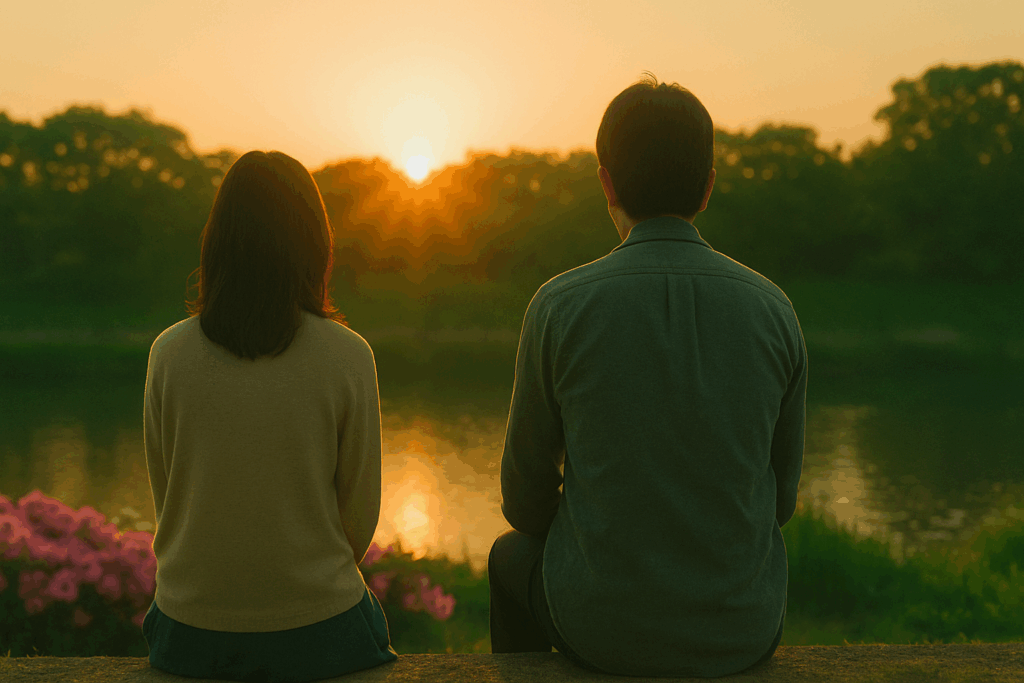

特に印象的やったのは、恩智川沿いのシーン。

俊樹がフミ子の話を静かに聞く場面、背景には川の音と夕暮れが流れててな、

セリフがなくても心がざわつく。

この“静けさの演出”は、マジで脚本と監督の腕が光ってると思う。

あと、昭和っていう時代設定も絶妙やねん。

今ほど情報も選択肢もない時代やからこそ、「信じる・信じない」「残す・手放す」って選択がめっちゃ重たい。

“妖精生物”なんて今ならオカルト扱いやけど、当時やからこそリアリティがあんねん。

つまり、『花まんま』におけるロケ地=感情の舞台装置やってこと。

ノスタルジーと幻想のあいだを行き来する世界で、登場人物たちは現実と過去の“秘密”に向き合っていく。

制作秘話&監督・脚本のこだわり:なぜ“全編関西弁”なのか?

『花まんま』を語る上で欠かせへんのが、制作チームの“異様なこだわり”や。

まず監督は、あの前田哲。『そして、バトンは渡された』『こんな夜更けにバナナかよ』など、人の繊細な感情を丁寧に描く名匠や。

この前田監督、今回の作品では「とにかく嘘をつかへんこと」を第一に掲げてたらしい。

それがどこに出てるかって言うと、ズバリ“全編関西弁”や。

主演の有村架純も鈴木亮平も、もともと関西出身。にもかかわらず、今まで標準語で演じることが多かった2人が、

今回はガチで“地元の言葉”を使って演じとる。

この“言葉”がリアリティをめっちゃ高めてるんよな。

兄妹の何気ない会話、怒鳴り合い、泣き崩れるシーン――それがぜんぶ「関西弁」やからこそ、あの温度で届く。

脚本は北敬太。もともと舞台出身の作家で、会話劇に定評がある人や。

北氏の脚本は、“説明しすぎへん”のが特徴。

だから観客が自然と登場人物の感情を「感じ取る」余白がある。これ、簡単なようでめっちゃ難しい技術やねん。

さらに制作秘話として語られてるのが、「街そのものを作品の登場人物にする」というコンセプト。

ロケハンは半年以上、地域住民との連携も密にして、撮影期間中は現地の喫茶店や定食屋で過ごすような“現場づくり”が徹底されてたらしい。

実際、布施商店街の八百屋のおばちゃんがエキストラで出てるシーンとか、妙なリアリティあるんよ。

制作スタッフが目指したのは、“ありふれた日常のなかにある奇跡”を描くこと。

そのために、光も音も会話もぜんぶ「削って」「残して」「感じさせる」。

この引き算の美学こそが『花まんま』の真髄や。

主題歌「my wish」と観客の評価:優しさが沁みる余韻

『花まんま』を観終わったあと、しばらく席を立てへんかった――

そんな感想がSNSでちらほら見られるんやけど、それには“理由”がある。

それが**AI(歌手)の主題歌「my wish」**や。

この曲な、「叶わへん夢でも、願わずにはおられへん」って気持ちを、まっすぐに歌っとる。

映画の中で描かれる、俊樹とフミ子の“再生の物語”とリンクしすぎてて、エンドロールで泣いてもうたって人続出や。

歌詞の中に出てくる「いつかきっと、届くはずだった想い」は、まさに“妖精生物”や“秘密”を象徴しとる言葉にも聞こえる。

それがほんまに、観た人の心をスーッと掴んで離さへん。

前田監督も、「この曲が物語の余韻をやさしく包み込んでくれた」ってコメントしてて、まさにその通りやと思う。

派手なバラードやなくて、優しくて、でも芯の強さがある。

この映画にピッタリやった。

観客のリアルな“評価”まとめ(SNS&レビューサイトより)

- 「静かな演技と映像が刺さった。キャスト全員、呼吸まで芝居してる」

- 「“妖精生物”がただのファンタジーやなくて、人生の喩えやと気づいたとき涙出た」

- 「フミ子と俊樹の兄妹愛に、泣きすぎて化粧崩れた」

- 「エンドロールの『my wish』で感情持ってかれた」

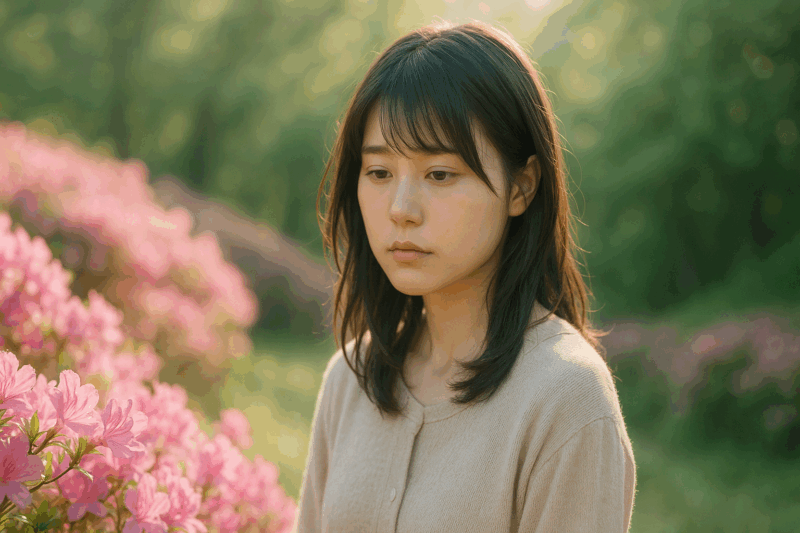

- 「有村架純、最高に可愛くて痛々しくて優しかった。こういう演技できる女優って少ない」

映画.comの評価でも★4.1(5点満点)と高評価で、「静かやけど確かに“来る”作品」として、口コミでじわじわ広がってる。

感動ポイントが爆発するタイプの作品じゃない。けど、気づいたら泣いてる。

それって、“ほんまに大事なもの”がちゃんと描かれてるってことちゃうかな。

原作『花まんま』と映画の違い ― “妖精生物”をどう描いたか?

『花まんま』は、朱川湊人による短編集のひとつで、2005年に第133回直木賞を受賞した名作。その中でもとくに印象的な短編が「妖精生物」。

少女・世津子が“謎の小さな生き物”を手に入れ、こっそり育てるって話で、ほんまに幻想的で切ない物語なんよな。

で、映画版ではその「妖精生物」という要素が、“そのまま出てくる”わけやない。

むしろ、**「妖精生物」という言葉そのものが、“誰かの記憶に潜んでたもの”**として描かれてる。

つまり、幻想のままにせず、“記憶”や“共鳴”として再解釈しとるわけや。

これがほんまに巧くてな、映画を観てるあいだは「これはSFなん?ホラーなん?」って思うくらい妙な違和感がある。

でも観終わってから考えると、「妖精生物」は“自分じゃない誰かの人生を宿してしまった記憶”の象徴やったんちゃうかって思えてくるんよ。

原作と映画、それぞれのアプローチ比較

| 観点 | 原作(短編「妖精生物」) | 映画『花まんま』 |

|---|---|---|

| 主人公 | 小学生の少女(世津子) | フミ子(成人女性) |

| 妖精生物の描写 | 実体あり(小動物) | 記憶の中の存在/暗喩 |

| テーマ | 少女の純粋さと残酷さ | 喪失、家族、再生、共有記憶 |

| 語り口 | ファンタジー+ホラー要素 | リアルドラマ+心理ミステリ |

こうして見ると、映画は“原作の持つ幻想性”をそのまま使わず、“リアルに落とし込んだ”スタイル。

これが、実写映画としての完成度を高めてる要因でもあるんや。

しかも脚本の北敬太は、原作のテイストを壊さへんようにしながらも、“秘密”や“事件”と絡めて再構成しとる。

これはただの映画化やなくて、**“映画として再発明された花まんま”**って言ってもええレベルやわ。

ほんで何よりええのが、原作読者でも「ちゃんと新しい気づきがある」ってこと。

これはほんまに珍しいタイプの映画化やと思う。

まとめ|“静かな衝撃”に浸るなら『花まんま』を観よ

『花まんま』は、いわゆる“泣ける映画”ではある。でもそれは、わざとらしい感動演出とか、BGMで涙を誘うような作品やない。

気づいたら心がじわっと湿ってる。

俊樹とフミ子の、あの不器用で、でも真っ直ぐな兄妹の姿が、観てる側の人生と静かにリンクしてくるんよな。

- 有村架純と鈴木亮平、ふたりの演技がリアルすぎて震える

- ロケ地の空気感、昭和の下町のぬくもり、静かな関西弁の会話

- そして“妖精生物”という謎の存在が導く、記憶と再生の物語

直木賞受賞作を原作にしたこの映画は、「秘密」や「事件」を扱いながらも、決して重すぎへん。

むしろ観終わったあと、「誰かを想うことの意味」が、ふっと胸に残るんよ。

主題歌「my wish」が流れるラストシーンは、まさに全ての感情が交錯する瞬間。

それまで堪えてた涙が、自然とこぼれてまう。ほんまに、沁みる作品やった。

この映画を観たあとは、自分の中の“秘密”や“思い出”をもう一度見つめ直したくなるかもしれん。

それが“妖精生物”の正体なんちゃうか――なんて、ふと思ったりもする。

『花まんま』、これは間違いなく、2025年邦画の隠れた名作やで。

コメント