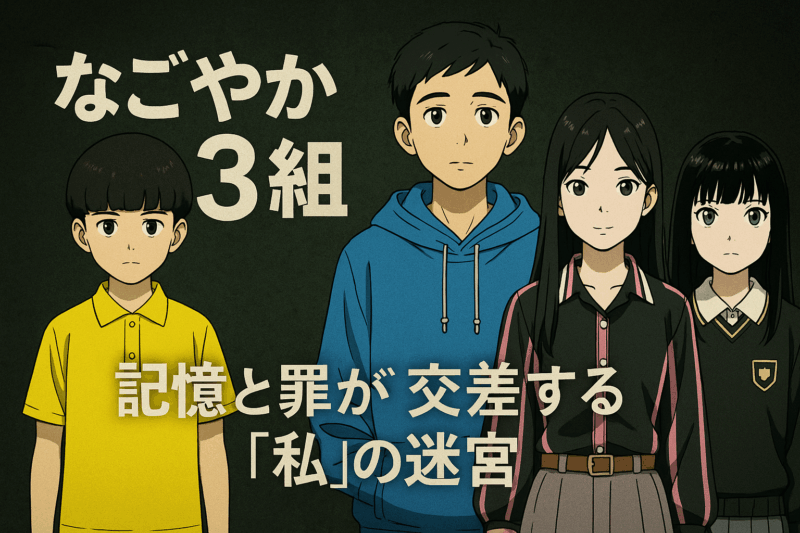

80年代の子ども部屋を舞台にした脱出ゲーム『なごやか3組』。

どこか懐かしくて、でもどこか不気味──

このゲームに惹かれた人ならきっと、**「記憶が曖昧な主人公」「事件の真相」「顔のない同級生たち」**にひっかかりを感じたはずや。

この記事では、**殺害事件の時系列から、主人公が抱える健忘と人格の再構築、4人の同級生が象徴する“感情の断片”**まで、

既プレイ前提で徹底考察するで。

🔎 なごやか3組の真相は“謎解き”ではなく、“自分自身と向き合う”物語。

「ほんまに主人公が“やった”んか?」「あの記憶、ほんまに本物なんか?」

モヤモヤしっぱなしのあなたに、ウチなりの解釈をぶつけてみるわな。

ゲーム概要|『なごやか3組』とは?──80年代の子ども部屋に閉じ込められた“私”

『なごやか3組』は、Steamで配信中の一人称視点・脱出アドベンチャーゲーム。

プレイヤーは“私”という匿名の存在となって、昭和テイスト漂う80年代の子ども部屋に閉じ込められた状態から物語が始まる。

操作はシンプルで、懐かしい玩具や家具を調べながらパズルを解いて脱出を目指す、という王道スタイルやけど──

この作品、見た目のレトロさと裏腹に、重くてドス黒い“過去”と向き合うゲームなんよ。

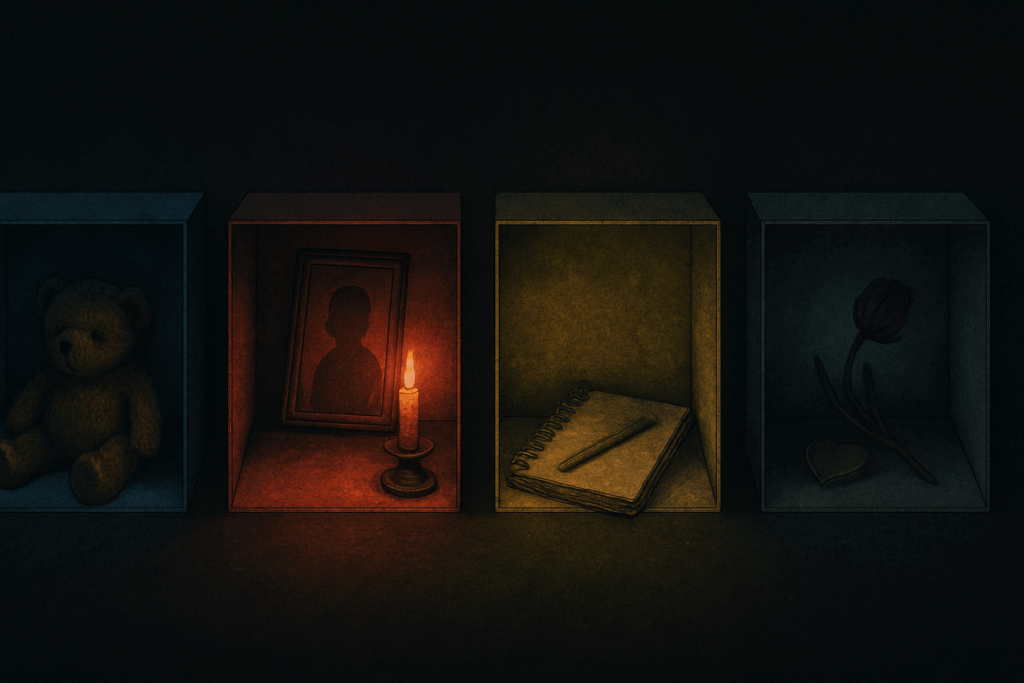

プレイヤーがいる部屋は、ただの空間やない。

それは“私”が忘れていたはずの小学校時代の記憶を閉じ込めた、精神の迷宮や。

進めるごとに現れる謎、目をそらしたくなるような記憶の断片、そして登場する“顔の思い出せない同級生たち”。

彼らと会話を重ねるたび、“私”が何をして、何を忘れ、なぜこの部屋にいるのか──その真相が少しずつ明らかになっていく。

本作には明確な「トゥルーエンド」や分岐エンディングはない。

けれど、4人のキャラクターそれぞれとの対話を通じて、プレイヤーは異なる角度から「同じ過去」を見せられる。

それはまるで、バラバラになった自我のピースを拾い集める旅のようやね。

『なごやか3組』はただの脱出ゲームやない。

「思い出すこと」が「向き合うこと」になる、記憶と罪の物語なんや。

事件の全貌を時系列で整理|小鐘井事件から遠足バス事故まで

『なごやか3組』がただの“脱出ゲーム”では終わらない理由。

それは、物語の背景に存在する2つの重大事件──

1984年・小鐘井連続女児連れ去り事件と、同年・遠足バス事故の存在や。

プレイヤーは「記憶喪失の主人公」としてゲームを進めるけど、

その記憶の奥には、誰かを殺したかもしれない過去と、クラス全員が死んだ事故が眠ってる。

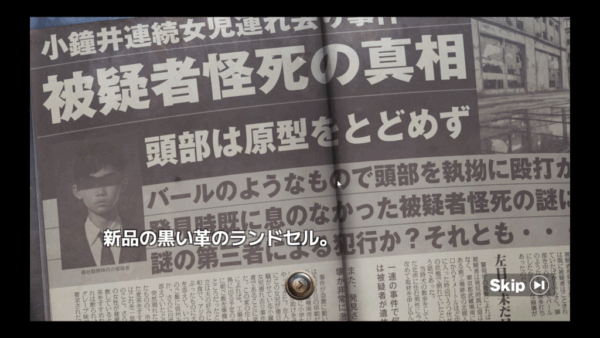

▶ 1984年4月19日|小鐘井連続女児連れ去り事件

物語の発端となるのが、小鐘井町で起きた連続女児連れ去り事件。

事件当日、ある少女(=主人公と思われる)が連れ去られたが、その後、容疑者の男が遺体で発見される。

遺体は「バールのようなもので頭部を破壊され、眼球が飛び出すほどの損傷」。

さらに、**眼球は“持ち去られていた”**と報道されており、犯行には異常性があった。

警察は少女が殺害した可能性も捨てきれずにいたが、

年齢や体格差などから「偶発的な正当防衛の可能性が高い」として不起訴扱いに。

しかし、作中で語られる「ふわふわとした高揚感」や「奇妙な多幸感」は、

殺人そのものに“快感”を覚えたかのようなニュアンスを孕んでおり、プレイヤーに不気味な余韻を残す。

なお、主人公のあだ名が「バール」であること、

部屋の引き出しに猿の眼球が隠されている描写などから、

この事件は単なる過去ではなく、“今も続いている記憶の檻”とも言える。

▶ 転校と性別偽装の可能性

この事件のあと、主人公は転校する。

部屋には黒いランドセルがあり、「女児である主人公が男児として登校していた」ことを暗示している。

親は、女児ということで再び事件に巻き込まれることを恐れ、

男の子として育てる決断をしたのかもしれない。

また、引っ越し先では何でも買ってくれたにもかかわらず、自転車だけは買ってもらえなかったという描写も。

これは、「自転車=事件を連想させる」記号として、親が避けていた可能性がある。

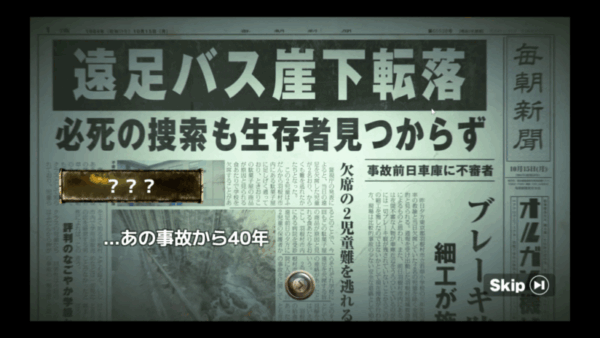

▶ 1984年10月15日|遠足バス事故

2つ目の事件が、なごやか3組の児童と教員全員が乗った遠足バスが崖から転落する事故。

この事故で、クラスメイトと先生全員が死亡。

生き残ったのは、食あたりで前日から入院していた青木と、主人公だけだった。

作中では、事故直前にブレーキに細工がされていたこと、

そしてバス倉庫で不審な子どもが目撃されていたという証言が語られる。

プレイヤーの間では、その子ども=主人公ではないかという説が濃厚や。

また、主人公は「腐ってる駄菓子がわかる」と話していたが、

このときだけは“腐った駄菓子”を青木と主人公がに食べていたことで、事故を回避させたようにも見える。

つまりこの事故は──

- 主人公が**“嫌われ者”として仕立てられた復讐**だった?

- 青木健太(生き残る)だけが“味方”だった?

- 本当に主人公がやったのか? それとも……?

といった多くの仮説と謎を呼んでいる。

🧩記憶が曖昧なのはなぜか?──“解離性健忘”という鍵

作中にはっきりと「解離性健忘」という言葉が出てくる。

これは、心的外傷(トラウマ)を避けるために記憶が意図的に抜け落ちる状態のこと。

主人公が「小学校時代のことをほとんど覚えていない」と語るのも、

この事件群と自分の関与から目を背けようとした防衛本能の結果と考えられる。

この時系列を踏まえると、ゲーム中に描かれる「日常」は、

“私”が無理やり封じ込めた過去の記憶の断片を再現した仮構空間とも読み取れるんや。

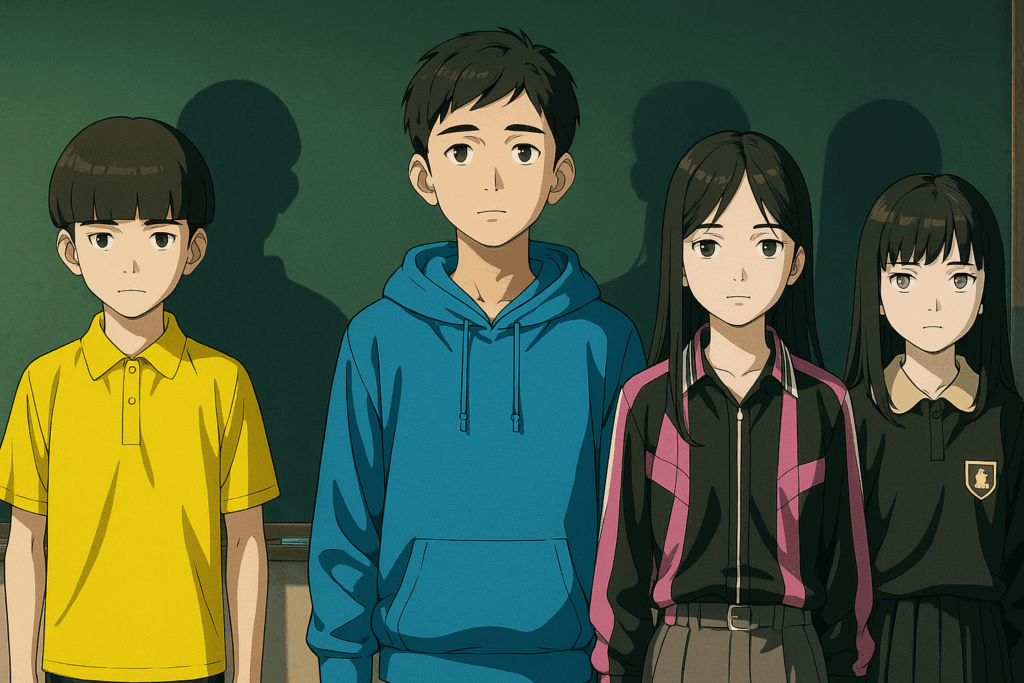

同級生は実在の記憶か?人格のメタファー説

『なごやか3組』に登場する、顔の思い出せない4人の同級生たち。

彼らはいったい誰なのか?──その正体を“元クラスメイト”としてそのまま捉えるには、あまりにも違和感が多い。

なぜなら、作中では一貫して「名前を呼ばれない」「顔が思い出せない」「記憶がぼんやりしている」まま話が進んでいくからや。

▶「思い出す」ではなく「作り出している」記憶

プレイヤーが彼らと対話を重ねていくうちに、性格や雰囲気、口調、記憶の内容ははっきりしてくる。

でも、それは本当にかつての現実なんやろか?

むしろこの感覚は、“私”が無意識の中で構築し直した人格像が目の前に現れてるようにも感じる。

▶ 4人の同級生=私の人格の断片説

それぞれの同級生は、バラバラになった“私”の心を表している。

以下は、それぞれの性格と象徴される感情の対応や:

| キャラのタイプ | 象徴するもの | 備考 |

|---|---|---|

| 明るく元気な子 | 社交性・希望 | “あの頃の私”がこうでありたかった理想 |

| 皮肉っぽい子 | 怒り・防衛本能 | 周囲に攻撃された時の反発心 |

| 無口な子 | 無力感・孤独 | クラスで浮いていた記憶との結びつき |

| 転校生 | 客観性・真実の声 | 記憶の最奥から呼びかける“もう一人の私” |

この構造は、いわば分裂した自我との対話とも言える。

▶ 記憶の演出が「現実の証拠」ではないという怖さ

各ルートでは、同級生が語る「かつての出来事」が主人公の記憶を補完するように語られる。

でも、それが事実だったという根拠は一切ない。

むしろ、健忘とトラウマを抱える“私”が、過去を正当化するために作り上げた物語の再構成やと考えたほうが自然や。

たとえば、

- 自分に味方してくれた子 →「本当は自分を理解してくれる人もいた」

- いじめてきた子 →「自分が傷ついたのは正当な理由がある」

- 無関心だった子 →「無視された=存在が希薄だった自分を肯定するため」

記憶の断片を誰かの人格に置き換えることで、自分が何者だったかを知ろうとする行為そのものが、このゲームの本質なんや。

▶ 顔が思い出せない理由=罪と向き合う準備ができてない

このゲームの核心には、ずっと「顔のない」他者との対話がある。

けれど、これは記憶のあやふやさだけじゃない。

“私”が自分の罪を直視する準備が整ってなかったことのメタファーでもあるんよ。

プレイヤーは4人それぞれと向き合い、異なる過去と感情に触れながら、

最終的に自分自身が“何をしてきたのか”を受け入れていく。

🧠 結論:記憶の中の「同級生」は、私の中にいた私たち

『なごやか3組』の同級生たちは、もしかすると実在してたのかもしれん。

でもゲーム内で描かれる彼らの姿は、“私”が作り上げた人格の仮面でしかない。

「思い出す」のではなく、「自分がどう在りたいか」を無意識が選び取った記憶。

それが彼らの正体やとしたら──

このゲームは、“脱出”ではなく“自己統合の儀式”やったんかもしれへんな。

バールと眼球|視覚・記憶・快楽の交差点

『なごやか3組』という作品の中で、最も異常性を感じさせるのが──

**「バールで頭を潰す」「眼球が飛び出す」「眼球が持ち去られる」**という事件の描写や。

主人公は殺害の直接的描写こそないものの、

「バールで殴った感触」「ふわふわとした多幸感」など、加害の快感を思わせるモノローグを残している。

この演出は単なるショック要素やのうて、“見ること”と“記憶”のつながり、そして暴力と罪悪感の境界に深く踏み込んでくる。

▶「眼球が飛び出す」=視覚の支配からの解放?

バールで殴打 → 眼球が飛び出す → その眼球を“持ち帰った”という奇妙な展開。

普通なら嫌悪感しかない描写やけど、ここには精神的な意味づけがされてる可能性がある。

- 殺された男は「主人公を“見る側”」の人間

- 主人公は「見られること(観察・被害)に晒されてきた側」

- 眼球を破壊し、持ち去る行為は──

➡ “視線”を奪い返す

➡ “記憶”を物理的に封印する

➡ “相手の存在を無力化する”支配欲の発露

つまりこれは、加害者への報復であり、記憶の切断でもある。

▶ 猿の眼球はなぜ引き出しにあるのか?

ゲーム中、引き出しから出てくる猿の眼球。

猿といえば、古来から「見ざる・言わざる・聞かざる」で有名な“観察と記憶”の象徴や。

「見られる側」にあった少女が、「見る側」にまわろうとする転換の象徴

やとすれば、眼球を保存する行為は「もう誰にも見られたくない/でも自分はすべてを見ていたい」という

被害者でありながら支配者であろうとする矛盾した心理の表れにも見える。

▶ バール=暴力性そのものではなく“記憶を開ける鍵”

主人公のあだ名は「バール」。

これ、普通に考えたら怖すぎる話やけど──

ゲームの進行において、バールという道具は物理的に“閉ざされた場所”をこじ開けるためのもの。

つまり、これは記憶を無理やりこじ開けてしまう“鍵”のような象徴でもあるんよ。

🔓 バールで「思い出したくなかったもの」が解放されていく

🧠 でも、それは時に“加害者としての自分”に直面する恐怖を伴う

主人公が「バール」を通じて暴力的な快楽を得たのか、

それとも「記憶の扉をこじ開ける役目を無理やり負わされた」のか──

そこには、プレイヤーの解釈を試すような“余白”がある。

▶ 快楽は本物か?それとも“そうだったと思い込みたい”だけか?

作中で語られる「奇妙な多幸感」「ふわふわとした高揚感」

──これは、本当に殺害の瞬間に主人公が感じたものなんやろか?

それとも、“私はこう感じたに違いない”と後年に構築された自己神話なんやろか。

- 精神が壊れないために、記憶を「美化」して快楽にすり替えた

- あるいは「加害者としての私」を正当化するために、「快感があった」という物語を自分でつくった

いずれにせよ、「快楽=事実」ではなく、「快楽=記憶の再解釈」である可能性が高い。

🧠 結論|“眼球”と“バール”は、記憶と罪の象徴

バールで破壊された頭、飛び出した眼球、持ち帰られた視線──

それは「見られる側」から「見つめ返す側」へと立場を変えようとした、“私”の心の変化。

そして、バールとは暴力の象徴であると同時に、

**「閉じた記憶をこじ開けるためのツール」**でもあった。

このゲームの狂気は、“過去の再現”ではなく、記憶の再演出にこそ潜んでいるんや。

このへん、読者の心にもズシッとくるはずや。

“なごやか3組”という皮肉|普通を強いられた異物

作中で繰り返し語られる「なごやか3組」というクラス名。

聞こえはあたたかくて、のどかで、平和──

でも物語を知っていくにつれて、その言葉が不自然にすら感じられるようになる。

いったい、「なごやか3組」とは何だったのか?

それは、本当に平穏な場所やったんやろか?

▶ “なごやか”というラベルの暴力性

このゲームのタイトルにもなっている「なごやか3組」という名前。

でも作中では、そのクラスの実態はまったく“なごやか”とは言い難いものや。

- クラス全体の無関心や疎外感

- 生徒間の微妙な力関係といじめ

- 誰にも理解されない違和感を抱える主人公

- 最終的にバス事故でクラス全滅

これだけの背景を持ちながら、「なごやか」と名乗るその言葉は、むしろ違和感の象徴や。

🧠 “なごやか”という言葉は、現実の不協和を覆い隠すための【社会的フィルター】やったんや。

▶ 主人公に求められた「普通であること」

主人公は、過去の事件(連れ去り・殺害)から転校し、

おそらく親の判断で“男児として”学校に通っていた。

クラスでは「何でも買ってもらっている」「変わった子」として距離を置かれ、

実際には“誰にも本当の自分を知られず”、ただそこに在るだけの存在やった。

にもかかわらず、周囲は「仲良くしよう」「なごやかに過ごそう」と口先だけで接する。

そこにあるのは、「おまえは普通であれ」という圧力でしかなかった。

🎭 つまり、“なごやか3組”という名称は、主人公に向けた「お前もなごやかに振る舞え」という強制やったんや。

▶ 「なごやか」の仮面を被せられた空気=閉鎖空間

実は、“なごやか3組”というタイトル自体が、

主人公に対する社会の目線・学校の空気・家族の葛藤──

すべてを丸ごと押し込んだ皮肉の一語なんよ。

これはいわば、空気に飲まれた教室であり、

自分だけが“異物”としてそこに在ることを突きつけられ続けた場所でもある。

▶ 「平和」であることの強制は、誰を守っていたのか?

クラスでなごやかに過ごすこと。

友達と仲良くすること。

表面上は良いことに見えるこの空気が、本当に誰のためのものやったか。

- 親が恐怖と罪悪感を隠すため

- 先生が“問題児”として扱いたくないから

- 生徒たちが「関わらずに済ませたい」から

誰も主人公を「知ろう」としなかったのに、

「普通でいてね」とだけ求めてくる。

それは、自分たちが安心するために他人の個性や過去を黙殺する社会の構造そのものや。

🧠 結論|“なごやか3組”とは、異常な日常に貼られた美しい嘘

この作品のタイトルは皮肉そのものや。

“なごやか”に見せかけたクラスで起きていたのは、

記憶の隠蔽・違和感の強制・同調圧力・そして集団の崩壊。

『なごやか3組』という名前が最も怖いのは、

それが**「本当の恐怖は、日常にある」**ことを暴いてるからなんや。

4つのエンディングは“真相”ではなく“断片”|それぞれのルートが示すもの

『なごやか3組』には、プレイヤーの選択によって変化する4つのエンディングが存在する。

それぞれのルートで登場する同級生は異なり、その子の語る過去や“私”への印象が明かされていく。

けれど、どのルートをクリアしても、「これが真相だ」という明確な答えにはたどり着かへん。

なぜなら──

このゲームが描いているのは真実の発掘やなく、“断片の再構成”やからや。

▶ 4人のエンディングは、それぞれ異なる“私”の記憶

各エンディングで描かれる同級生の記憶は、どれも微妙にトーンが違う。

- 明るく振る舞っていた“私”

- ひとりで浮いていた“私”

- 気味悪がられていた“私”

- まっすぐな言葉で「ごめん」と言われる“私”

──すべてが矛盾するわけではない。けれど、重なる部分と食い違う部分が共存している。

これはつまり、“私”自身が記憶をバラバラにしたまま、それぞれの人格の中で再生しようとしている構造や。

▶ なぜひとつの「正解」が示されないのか?

プレイヤーの中には、「トゥルーエンドはどれ?」と探す人も多い。

でもこのゲームは、どこにも正解を提示してくれへん。

それは──

🧠 記憶の断片は、ひとつにまとまらないのが“普通”やから。

解離性健忘という言葉にもあるように、主人公の記憶はすでに破片化されてる。

だから、エンディングごとに出てくる“記憶の形”も、それぞれ違って当然なんや。

▶ 周回することで、“私”が何者だったかが見えてくる

このゲームは周回前提で設計されている。

そしてその意味は、「同じ事件を何度も見る」ことではなく、

“同じ私”を、別の側面から知ることにある。

4人すべてと対峙し終えたあとに浮かび上がってくるのは──

「主人公は“こうだった”」という真実やなく、

「主人公は“こう感じていたのかもしれない”」という自己への理解の試みなんや。

▶ 語られる“過去”が、すべて主人公の想像だとしたら?

各ルートの同級生たちが語る内容は、あまりに整っていて、演出的にも“記憶を取り戻すイベント”のように構成されている。

でも──

「あれって全部、主人公が自分の記憶を“そうだったはず”と作り直してるだけじゃない?」

という疑問も拭えない。

もし彼らが実在していなかったとしたら?

もしあの教室が、すでに誰もいない空間だったとしたら?

このゲームの4エンドは、いわば**“誰にも見つけられない手紙”を、自分で書いて、自分で読む行為**にも見えるんや。

🧠 結論|『なごやか3組』のエンディングは、私が私を理解しようとする“儀式”

4つのエンディングは、それぞれが真相ではなく、感情の断面図。

すべてを通してもなお真相は霧の中やけど、それでもいい。

だってこのゲームは、謎を解くためのものやなくて──

自分が何者だったのか、思い出すふりをして、向き合うゲームやから。

まとめ|『なごやか3組』は“自己解体”の旅だった

『なごやか3組』は、見た目こそ80年代のレトロで懐かしい脱出ゲームやけど──

その本質は、殺人・記憶・罪・孤独・そして人格の再構成という、かなりヘビーなテーマを内包した作品やった。

🔹 主人公が向き合っていたのは、「外の世界」ではなく「内なる自分」

- 眼球を潰すことで“視線”を奪い

- バールで記憶をこじ開け

- 同級生たちの声を借りて“かつての自分”を思い出す──

これらすべてが、「自分が何をして、なぜ忘れたのか」を知るための旅やった。

🔹 4人の同級生は人格の断片であり、“私”の投影

- 明るい子=理想の私

- 皮肉屋=怒りと防衛心

- 無口な子=孤独と抑圧

- 転校生=真実を知る目線

誰ひとり実在を確証できないからこそ、

彼らは“私”の中にあった感情を、人格として仮託した存在とも言える。

🔹 「なごやか3組」という名に込められた社会の皮肉

- 本当は異物なのに、「なごやかにいましょう」と押し付けられる

- 普通を装うことが、自分を殺すことになる

- 記憶を“なごやか”にパッケージして、他人にも自分にもウソをつく

その結果が、心の中に作られた“なごやか3組”という閉鎖空間や。

🔹 真相はどこにもない。それでも“私は私”を探し続ける

『なごやか3組』に明確なトゥルーエンドはない。

けど、それぞれのエンディングが、主人公の中に眠る「私の記憶のかけら」を描き出してくれる。

つまり、これは犯人探しではなく、自分探しの物語。

事件の真相よりも、「あのとき自分がどう感じていたのか?」という問いが、全編にわたって描かれていたんや。

🧠 最後にひとこと

このゲームは、謎を解くためのものやない。

“思い出すふりをして、自分を許すためのゲーム”なんや。

だからウチらプレイヤーは、脱出し終えたあとでも──

まだ、自分の中に残ってる“顔のない誰か”と、会話を続けてまうんやろな。

コメント