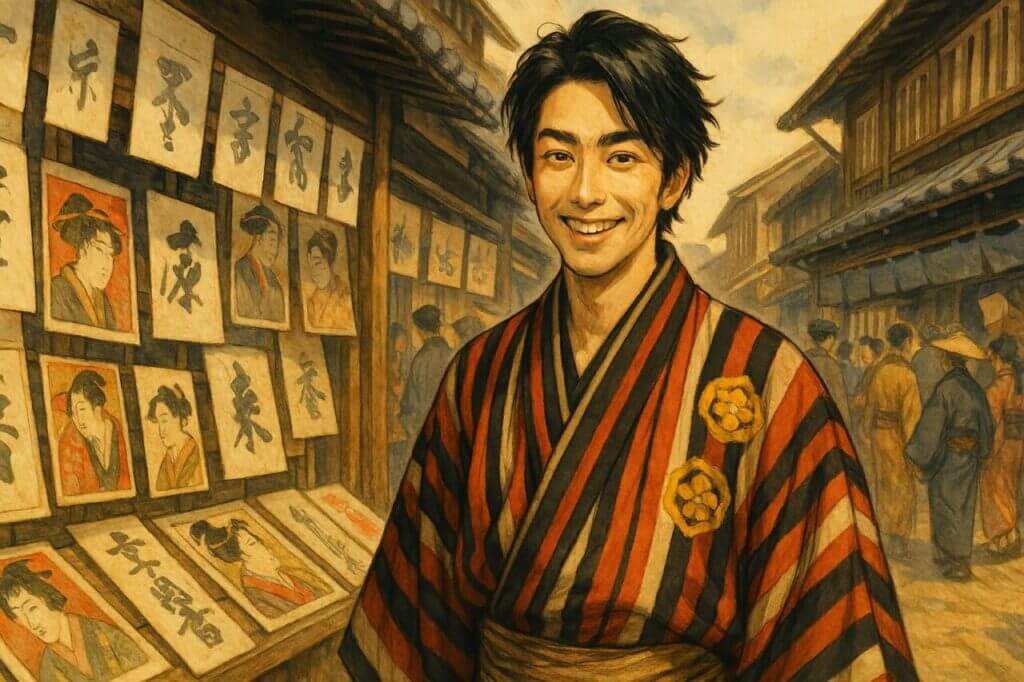

火事に巻かれた男が、江戸の真ん中で「好きなことで生きてく」って言う話

最初に言わせてもらうけど――

『べらぼう』、想像の3倍くらいおもろかったわ。

タイトルだけ見て「時代劇か…」って構えた人、おるやろ?でも、開幕5分でその先入観ぶっ壊してくれるから見てほしい。

江戸時代の話やから、もっと堅苦しいかと思ったら全然ちゃう。

第1話はあの「明和の大火」からスタートやねんけど、いきなりの火事現場で、みんな逃げ惑ってる中、ひとりで人かき分けて走り回る蔦屋重三郎(横浜流星)。

しかも花魁も子どもも見捨てへん。その姿、正味ヒーローやった。

あれ、マントないだけのスパイダーマンやで。

ほんで火事で焼け出されたあとも、くじけへん。

茶屋でバイトしながら貸本屋を営んでて、そこに唐丸って少年もおる。

蔦重はそこで「吉原細見」って吉原ガイドを作ろうと決意するんやけど、その動機がまた熱い。

「今の吉原はホンマの吉原やない。もっと正しく、魅力を伝えたい」

って、江戸の人間が言うんよ?でもな、それってめっちゃ今のSNSの発信にも通じてへん?

“自分が信じてるものを、正しい形で伝えたい”って、クリエイターの原点やと思うわ。

花の井のかっこよさは、もう「姉御」やなくて「神様」級やった

そして見逃されへんのが、花の井(小芝風花)。

蔦重の幼馴染で、今は売れっ子の花魁。

火事のときも冷静やし、男にもまったく媚びへんし、言うときは言う。

でも、ただ強いんやなくて、芯があって、めっちゃ情が深い。

蔦重が「吉原細見を作りたい」って言ったとき、

「アホちゃうん」でも「やめとき」でもなく、あの目で「やれ」って背中押すねん。

あの無言の応援、あれ泣けたわ。

ほんでこの2人、過去に何かありそうやねんな。

まだ明確な【伏線】って感じではないけど、距離感とか、ちょっとした表情のやりとりに気になる空気流れてる。

こういう“江戸の色気”みたいなん、たまらんねん。

平賀源内のクセ強すぎん?でも、蔦重が惚れるのもわかるわ

第2話で出てきた平賀源内(安田顕)、あの人ほんまクセつよい。

最初の印象?「何この奇人」やったで。蔦重に飯おごらせるわ、素性も名乗らへんわ、かと思えばいきなり芝居ぶっ込んでくるわ。

でも蔦重、そんな源内に対して「俺、この人好きや」ってなるんよな。

いや、ほんま変人やのに、そこに“面白さ”とか“好奇心”を感じ取る蔦重のセンス、ただもんやない。

「この人に序文書いてもらいたい」ってお願いしに行く流れ、まるで今でいうと“あの変人アーティストにジャケット描いてほしい”みたいなノリやねん。

江戸の出版業界が、こんなにエンタメ業界やったとは思わんかったわ。

源内が序文を書く条件に出した「自分を超えてみせろ」って言葉。

これ、単なる意地悪ちゃうで。ちゃんと“作り手同士”の対話になってるんよな。

蔦重が本気で何かを作ろうとしてること、源内は見抜いてたんやと思うわ。

「好きなことで生きる」って、ほんまにそれだけでええんか?

蔦重が「好きなことをやりたい」って言う場面、ちょくちょく出てくる。

それを支える花の井と唐丸。で、ちょっと離れたとこから見てる源内。

この構図がめっちゃ良くて、「好きなことをやりたい」って、聞こえはキレイやけど、それを貫くにはめっちゃ覚悟がいるんやなって思わされる。

蔦重は口では軽く言うけど、実際、茶屋で働いて、店も回して、人も助けて、かなりの“覚悟”と“手数”を持って行動してる。

ほんで、その姿に惹かれて、人が集まってくる。花の井も、唐丸も、源内すらも。

これってたぶん、現代にも通じるテーマなんよな。

好きなことに突き進む人の周りには、自然と人が集まる。ほんで、巻き込んだ人たちをちゃんと幸せにできる人だけが“べらぼう”になれるんやって。

まとめ:これは江戸の“熱血クリエイター群像劇”やで

結局な、『べらぼう』って「時代劇」っていうより、「熱血クリエイター群像劇」やと思うわ。

舞台は江戸やけど、言ってること・やってることはめっちゃ今っぽい。

「好きなことで生きたい」「ちゃんと面白いものを世に出したい」「でもそれって、めっちゃ大変」――この苦悩とワクワクが、画面越しにバチバチ伝わってくるねん。

ほんで、花の井との“まだ語られてない過去”とか、源内の“何を企んでるのか”、

この先気になることだらけやから、これはもう観続けるしかないやろって話や。

コメント