あらすじ&映画の“意味”を深掘り!ロストワールドはなぜ作られた?

『ロストワールド/ジュラシックパーク』は、前作から4年後の世界を描いた続編やけど、

単なる“恐竜パニックの焼き直し”やない。

むしろこの映画が目指したんは、

「人間と自然の関係をどう描くか?」っていう、

もっとシビアで現代的なテーマの追求やったと思う。

舞台は「サイトB」こと、コスタリカ沖の“イスラ・ソルナ島”。

ここはジュラシックパーク建設のために恐竜たちを繁殖させとった、いわば実験場。

前作の事件後、その島は放置されて、

恐竜たちは勝手に繁殖し、野生化して、生態系を築いてたんや。

そんな中、前作で生き残ったイアン・マルコム博士(ジェフ・ゴールドブラム)が、

またもや巻き込まれることになる。

恋人のサラ・ハーディングが単独で島に渡ったことを知り、

助けに行こうと決意するんやけど──

実はその裏では、もっとやっかいな思惑がうごめいてた。

ハモンドの甥・ピーター・ルドローが、

島の恐竜をサンディエゴに持ち帰って、

「ジュラシックパーク本土版」を開園しようと企んどったんや。

つまり恐竜を、再び“金儲け”の道具にしようとしたわけ。

自然への敬意や倫理観より、企業の利益。

この対比こそが、この映画のコアなメッセージや。

じゃあ、タイトルにもなってる「ロストワールド」ってどういう意味なん?

これは単に「恐竜がいる未開の島」ってだけやない。

人間が失いかけている“自然へのリスペクト”とか、

“科学と欲望の境界線”を象徴しとるんやと思う。

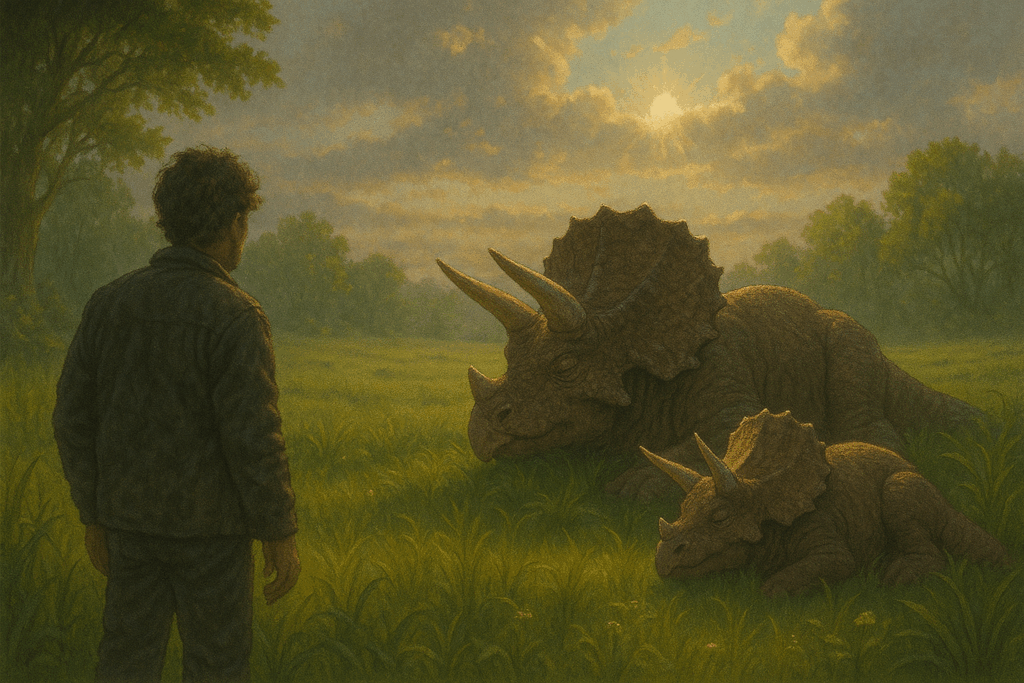

作中に登場するT-REXの親子。

「親が子を守る」っていう自然の摂理そのものやけど、

それが人間の手によって無理やり壊されていく。

その過程が、めちゃくちゃ皮肉たっぷりに描かれてるんよな。

そして物語は後半、まさかの展開へ。

T-REXがサンディエゴの街中で暴れ出すという、“ゴジラ展開”に突入。

ここが評価が分かれたポイントでもある。

「派手すぎる」「世界観崩壊」って声も多かったけど、

スピルバーグ的には、これは人間の傲慢に対するしっぺ返しなんやと思う。

恐竜は悪くない。

むしろ自然のルールを守ってるのは彼らの方で、

それを壊したのは人間。

このラストには、そんなメッセージが込められてるんや。

つまり『ロストワールド』というタイトルは、

“恐竜の島”だけを指しとるんやなくて、

人間が忘れてしまった自然との向き合い方そのものを意味しとるんやな。

次のセクションでは、そんなテーマを背負って動いた登場人物たち──

「ひどい」「かわいそう」と話題になったキャラたちを、相関図つきで整理していくで。

キャラがひどい?かわいそう?主要“登場人物”と“相関図”で人物関係を整理

『ロストワールド/ジュラシックパーク』には、印象的なキャラクターがようけ登場する。けど、その言動には「ひどい!」「いや、これはしゃあないやろ…」「むしろかわいそう…」と評価が割れる場面も多くてな。今回は、主要登場人物たちの関係性と、“炎上”気味なセリフや行動を相関図とあわせて振り返っていく。

◆サラ・ハーディング|勇敢すぎる恋人、でもちょっと無謀?

まず注目すべきは、イアン・マルコムの恋人であるサラ・ハーディングやな。彼女は優秀な古生物学者で、ハモンドの依頼で島に先行して単独調査に向かう。その行動力と情熱には敬意を表したいんやけど、SNSでは「なんで単独で行ったん!?」「あんたのせいでみんな危険に!」といった“ひどい”評価もちらほら。

恐竜に近づきすぎたり、T-REXの子どもを保護しちゃうという“超リスキー行動”をとるのも彼女。善意が裏目に出て、大惨事につながる流れがあるだけに、観ててハラハラするんよな…。

◆エディ・カー|有能で忠誠心あるのに“かわいそう”枠No.1

そして観客の涙腺をぶっ壊しにくるのが、エディ・カー。機材担当のエンジニアとして調査隊に同行してるんやけど、あまりにも頼れる男。冷静にトレーラーを操り、装備を整え、仲間を支える。けど、その最期が壮絶すぎる…。

T-REXに襲われた仲間を救うため、単身で救出に挑み、車ごと潰され、食われる。ガチで泣いたわ。観客の間でも「一番の功労者が…」「エディだけは死なせたらアカンかった」って声が多数。間違いなく“かわいそう”キャラの代表格。

◆ローランド・テンボ|プロフェッショナルすぎるハンター

一方で、敵対する側に属していながら人気の高いのが、ローランド・テンボ。一流のハンターとして恐竜捕獲チームに雇われた男で、T-REXを倒すことにこだわる。その姿勢から「野蛮や!」と批判されがちやけど、実はめちゃくちゃ誇り高い男なんよな。

仲間の死に怒り、ルドローの身勝手さに愛想を尽かし、最後は自らチームを離脱。彼のセリフ「望んだのは獲物との一騎打ち、それ以外の犠牲など望んでいなかった」は名言やと思う。

◆キャシー・ボーマン|導入5分で“かわいそう”すぎる少女

序盤に登場する少女、キャシー・ボーマンも外せへん。無邪気に島でピクニックしてただけの彼女が、謎の小型恐竜(コンプソグナトゥス)に群がられて襲われるシーン、トラウマもんやろ…。セリフすらほぼないけど、観た人の記憶に強烈に残る存在。

ネットでも「この子のシーンが一番怖い」「子どもが襲われるのはキツい」など“かわいそう”ランキング上位常連。

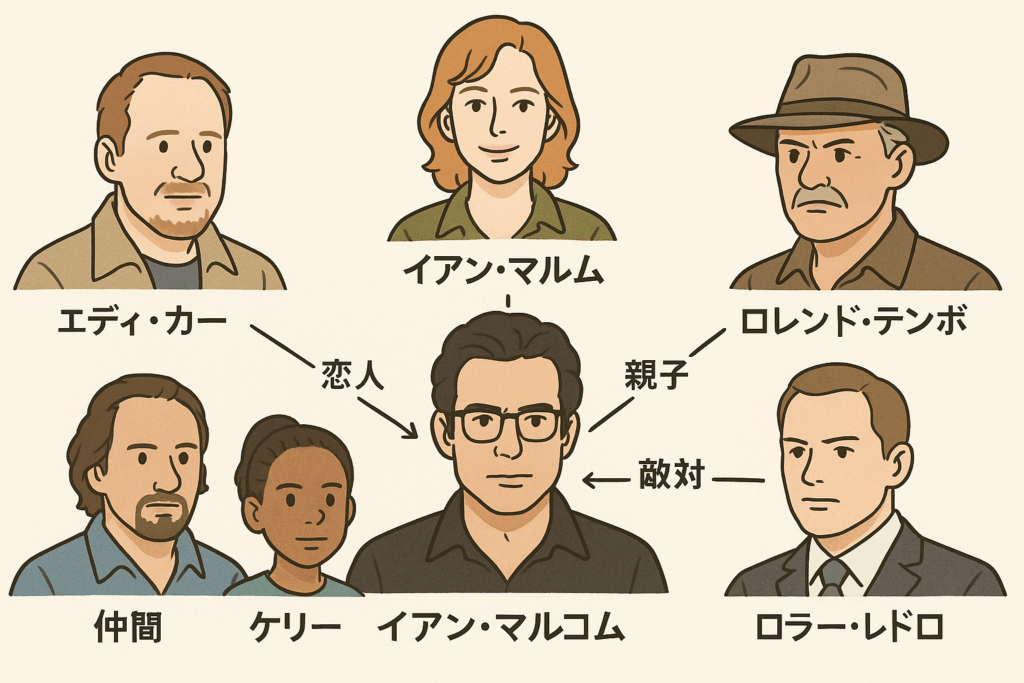

◆簡易相関図で整理してみた

イアンを中心に、サラとの恋人関係、ケリーとの父娘関係、その周囲を取り巻く仲間と敵対勢力の構図がこれで見やすくなってると思う。

次は、ローランドとエディ──本作の中でも“裏主人公”レベルに語られるふたりの名脇役を深掘りしてくで。対照的なふたりやけど、どっちも“ロストワールド”という物語に深い重みを与えとるんよな。

“ローランド”と“エディ”は何者?印象に残るサブキャラの魅力とは

『ロストワールド/ジュラシックパーク』には、派手な恐竜たちだけやなくて、人間サイドの“名脇役”もようけおる。中でも観客の心を掴んで離さんのが、ローランド・テンボとエディ・カー。このふたり、立場も思想も真逆やのに、どっちもめちゃくちゃ印象に残るキャラやねん。

◆ローランド・テンボ|孤高のハンターが背負う矛盾と美学

まずはハンター側の代表、ローランド・テンボ。登場時からただならぬ雰囲気を放ってる寡黙な男。恐竜捕獲のためにインジェン社に雇われたプロフェッショナルやけど、他の連中と違って、金儲けのために動いてるわけやない。

彼が執着するのはただひとつ、「T-REXを仕留める」という目的。それも“戦利品”ではなく、“名誉ある一騎打ち”のため。しかも部下の死に責任を感じていたり、ティラノを追う姿勢に対しても「本当にこれでよかったのか」と葛藤する描写があって、人間味がめっちゃ深い。

最後にはすべての任務を終えたあと、サンディエゴ行きの船には乗らず、言葉少なに現場を去る。その背中がまたカッコええんよな。「ローランド、あんたが一番“人間”やったわ」って思った人、多いはず。

◆エディ・カー|自己犠牲で散った“裏主人公”

一方で、エディ・カーは“もう一人のヒーロー”とも言える存在。恐竜を撃退したわけでも、大きな活躍をしたわけでもない。でも、彼の“支える力”がなかったら、主人公たちはとっくに全滅してた。

彼はチームの技術担当で、トレーラーの整備、装備の管理、移動手段の確保など、全部一人でこなす。地味やけど、その仕事っぷりは神レベル。しかもトレーラーが崖から落ちかけた時には、命綱で支えて、必死で引き上げようとするんよ…。

でも、その結果──T-REXに両脇から襲われて、あの悲惨な最期。車ごとバキバキに潰される演出は、何回観ても辛いし、報われなさすぎて泣ける。

観客からは「一番まともなやつが死ぬ理不尽」「この死に方はひどい」「エディに感謝しろよ全員…」と、同情と賞賛が殺到。むしろ“主役より記憶に残った”って人もいるくらいや。

◆対比がエグいほど鮮明な2人の“生き様”

おもろいのは、この2人の立ち位置が真逆ってとこ。

- ローランド:武装したプロハンター。恐竜を“狩る”側

- エディ:非戦闘系の技術者。仲間を“守る”側

- ローランド:冷静・寡黙・無骨

- エディ:優しくて親身・情熱的

- ローランド:生き残る

- エディ:犠牲になる

このコントラストが、本作の“人間ドラマ”としての深みを作ってるんよな。ただの恐竜映画で終わらせへん重みが、彼らのおかげでしっかり伝わってくる。

◆2人が残した“意味”は何やったのか?

『ロストワールド』は“恐竜との戦い”というよりも、“人間が自然とどう向き合うべきか”っていうテーマを掘り下げとる。その中で、この2人の存在はめちゃくちゃ重要。

- ローランドは、自然に対して敬意を持ち、自分の矜持を守った男

- エディは、人を守るために命を賭けた“無名の英雄”

彼らがいたからこそ、主人公イアンやサラの物語が、ただの逃走劇ではなくなったんやと思う。

名もなき脇役が、作品に命を吹き込む。これこそ、映画ってメディアの奥深さやろ。

次は、そんなキャラたちを生んだ“裏方の天才”──監督スピルバーグのこだわりと、制作秘話に迫っていくで。

“監督”スピルバーグのこだわりと“制作秘話”まとめ

『ロストワールド/ジュラシックパーク』を語るうえで、スティーヴン・スピルバーグという存在は絶対に外せへん。前作に続き、本作も彼がメガホンを取ったわけやけど、実はこの映画、単なる続編というより、“スピルバーグの実験場”としての色もめちゃくちゃ濃い。

◆スピルバーグ、ジュラシック続編を撮るつもりはなかった?

1993年の『ジュラシック・パーク』があまりにも大成功したあと、スピルバーグは「もうこの手の娯楽映画から距離を置きたい」と語っていた。実際その直後には『シンドラーのリスト』という社会派映画を監督してるんやけど、結果的に『ロストワールド』も自ら引き受けることになった。

その理由が、「マイケル・クライトンが続編を書いたから」──つまり、原作者が物語を続けたことへの責任感があったとも言われてるんよな。実はこの時期、スピルバーグは“子ども向けと社会派を両立できる監督”として迷ってた時期でもある。

◆原作との違いは?ほぼ別物の展開に

原作小説『ロスト・ワールド』はより硬派で、ティラノが都市に行くような展開はない。映画版は、半分以上がスピルバーグ独自の脚色やねん。

特に後半の「T-REX in サンディエゴ」は完全オリジナル展開で、ファンの間でも賛否が分かれた。

「これ、もうゴジラやん…」という声も多かったけど、スピルバーグはこれを“遊び心”として捉えていたらしい。

むしろ「恐竜が人間の生活圏に現れたとき、人間はどうなるのか?」というシミュレーションをやってみたかった──そんな好奇心が動機やったとも言われとる。

◆制作の舞台裏:CGだけじゃない“恐竜のリアル”

CG技術で知られる本シリーズやけど、実は本作でもかなりの場面で**アニマトロニクス(ロボット)**が使われてる。とくにT-REXの“親子”は、リアルな皮膚感や動きを表現するため、撮影現場で本物そっくりの巨大模型が用意されとった。

さらに、島のロケ地にはカリフォルニアのレッドウッド国立公園が選ばれてて、霧や苔むした林の質感が“未知の世界感”を際立たせてる。スピルバーグはあえて光を抑え、木漏れ日と影で空気の“湿度”まで演出しようとしとったんや。

◆スピルバーグの葛藤とこだわりが入り交じる一作

実は撮影中、スピルバーグは別の大作『アミスタッド』の企画とも並行して動いてて、制作体制はかなり忙しかったらしい。

そのため編集作業では、「本来もっと練りたかった演出を泣く泣くカットした」との発言も残されてる。

ちなみに幻のカットシーンもいくつか存在し、DVD特典や海外版では一部が視聴できる。例えば、コンピー(小型恐竜)に襲われるシーンの未公開テイクや、ルドローの前日談などがあったとも言われてる。

スピルバーグ自身は本作を「娯楽作品としては成功した。でも、1作目のような“科学と倫理の問答”を描ききれたとは思っていない」と語っている。

そういう意味で、この映画は“チャレンジ作”でもあり、“葛藤の記録”でもあるとも言えるやろな。

次はいよいよ、そんな作品の“成果”──つまり興行収入と評判について、リアルな数字とともに見ていこう。

“興行収入”と“評判”はどうだった?ロストワールドのリアルな数字

『ロストワールド/ジュラシックパーク』は、前作の大ヒットを受けて1997年に公開されたわけやけど──その“期待値”と“実際の評価”には、かなりギャップがある作品でもあるんよな。

「興行的には大成功。でも評価はボロボロ」

そんな両極端な印象を持たれてるこの映画、実際どんな数字やったのか? そして世間はどう受け取ったのか? 今一度、ちゃんと整理してみよう。

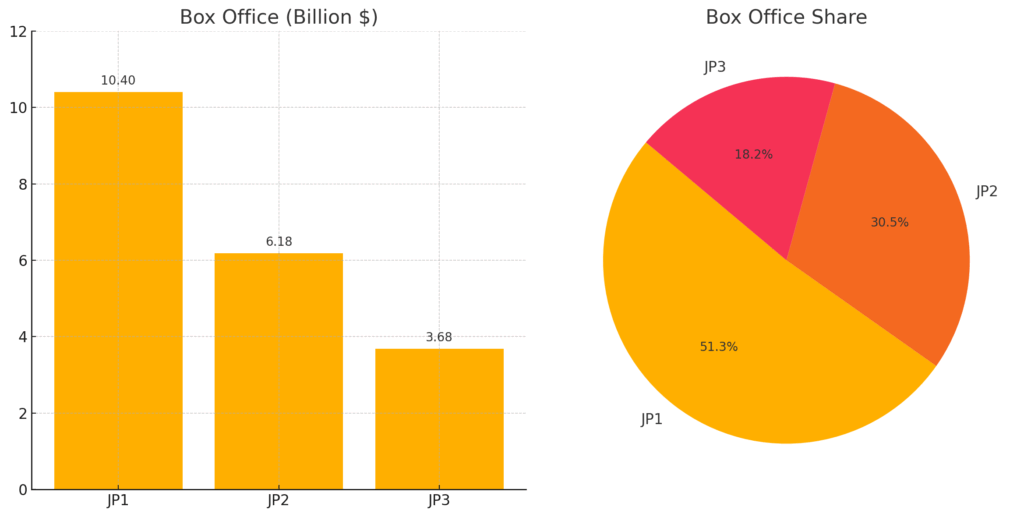

◆世界興行収入:約6億1,800万ドル(当時)

まず数字的な話からいくと、全世界での興行収入は約6億1,800万ドル(約800億円)。これは1997年当時でいうと、年間2位の成績。1位は『タイタニック』やから、ライバルが強すぎただけで、数字としては超ヒット作なんよ。

しかも、オープニング週末の全米興収は前作超えという驚異的なスタートを切ってる。つまり、公開前の期待値はめちゃくちゃ高かったってこと。

ちなみに日本でも約70億円を記録して、当時の洋画としては大健闘。ジュラシックブランドの強さがよく分かる数字やな。

※『ロストワールド』は興行的にはシリーズ上位のヒット作。数字だけ見れば、実はJP3より遥かに成功している。

◆なぜ“評判”は微妙だったのか?

一方で、映画ファンや評論家からの評価はというと…なかなか厳しい。

- 「ストーリーが薄い」

- 「サンディエゴのシーンは蛇足」

- 「恐竜の怖さより、ご都合展開が気になる」

- 「キャラの行動が不可解すぎる」

…といった声が、公開当時からネットでも新聞でもよう見られた。

とくに後半の「T-REXが街を暴れまわるパート」に関しては、「これはもうゴジラやろ」との批判が殺到。前作の“テーマ性”や“知的スリル”を求めてた層には、ちょっとエンタメに走りすぎた印象を与えてしもたんやな。

◆再評価され始めた“人間ドラマ”の部分

ただ、近年になってちょっと潮目が変わってきてる。

サラやエディ、ローランドといったキャラに焦点を当てた“人間ドラマ”の部分が、「実は今見ても味わい深い」と評価されはじめてる。

特にエディの自己犠牲や、ローランドのハンター哲学には、「この時代にこそ響くテーマやった」との再評価が増加中。

また、“恐竜が本土に来るリスク”という構図は、後年の『ジュラシック・ワールド』シリーズにも引き継がれてて、「この展開の元祖はここやった」と再注目されてるのもポイント。

◆まとめ:数字は勝者、評価は課題あり。でも忘れられない

結論としては、

- 興行収入:◎(大成功)

- 初動の期待感:◎

- 評価のバラつき:△

- 後年の再評価:◯

って感じやな。

確かに“傑作”とは言いがたい部分もあるけど、それでもこの映画が観客の記憶に強く残る理由ってのは、ちゃんとある。

恐竜の迫力、登場人物の死闘、そして「自然vs人間」というスピルバーグが描きたかった軸は、間違いなく作品の芯に残ってる。

まとめ|ロストワールドは評価されるべき“人間ドラマ”だったのか?

『ロストワールド/ジュラシックパーク』は、いわゆる“賛否両論映画”として語られることが多い。

けど、改めて振り返って思うのは──これは“恐竜映画”の皮をかぶった、めちゃくちゃ骨太な人間ドラマやったってことや。

◆恐竜は脇役、人間こそ主役だった

前作では「恐竜を初めて目にした驚き」が中心にあったけど、今作ではその“驚き”は薄れてる分、登場人物たちの選択と責任が強調されるようになってる。

サラの無鉄砲さ、イアンの父としての葛藤、ルドローの傲慢、エディの献身、ローランドの誇り──

そのすべてが、「自然に手を出す人間のエゴと限界」を浮き彫りにしていく。

つまり、恐竜に食われるスリルだけやなくて、「自分たちは自然に対してどう振る舞うべきか?」という問いが根底にあるんやな。

◆“かわいそう”だったのは誰か?

この映画、振り返ると“かわいそうな人”が多すぎる。

- エディ:有能すぎるがゆえに、孤独に犠牲になる

- キャシー:ただピクニックに来ただけで恐竜に襲われる

- ローランド:本気で挑んだT-REXとの戦いが報われず、仲間を失い、自責でチームを離脱

- T-REXの親子:人間の都合で捕獲・輸送され、子どもはケガ、親は街で暴走させられる

- ルドロー:あまりに自己中心的で、T-REXの子に“教育的指導”されてしまう最期…

一番かわいそうなのは誰か、ってのは人によって違うと思うけど、オレ的にはエディかな。彼だけが本気で“守るために動いた”のに、その報いがアレやもんな…。

◆“ひどい”と叩かれたキャラの見方も変わるかも

一方で、「サラひどい」「イアン父親らしくない」なんて評価もあるけど、よう考えたら彼らもそれぞれ必死やったんよな。

サラは恐竜を救いたかった。イアンは娘を守ろうとしてた。その方法が拙かっただけで、動機はピュアやった。

“ひどい”と切り捨てるのは簡単やけど、その裏にある葛藤や不安を想像してみると、また違った風に見えるかもしれん。

◆そして“ロストワールド”というタイトルの意味

最初に語った通り、このタイトルは“恐竜の島”を意味するだけやない。

それは人類が忘れかけてる「自然への敬意」や「命の重み」──そういうものが失われつつある現実への警鐘でもある。

人間が自分たちの都合で自然をコントロールしようとするたびに、何か大事なものが失われていく。

この映画は、それを派手なパニックの裏で、ちゃんと語ってたんや。

◆この映画が持つ“今だからこそ”の価値

今や、気候変動、生態系の崩壊、ウイルス…人間の活動が地球に与える影響が、現実でも無視できん時代や。

そう考えると、『ロストワールド』は“昔の映画”どころか、今こそ観なおすべき一本やと思う。

エンタメとして楽しみながら、人間の傲慢とその結末に思いを巡らせる──そういう見方ができるのも、この作品の強さや。

最後にひとこと。

もしあの島に“本当に”行くとしたら──

オレはエディみたいに動けるやろか?

それともルドローみたいに、自分の利益しか考えへんのやろか?

この映画、観るたびにそんな“自分への問い”を突きつけてくる。

やっぱりただのパニック映画ちゃうで、『ロストワールド/ジュラシックパーク』は。

コメント