※この考察は本編4話の時点で書いています。本編とは異なる可能性が大いにありますが、大目に見てください。

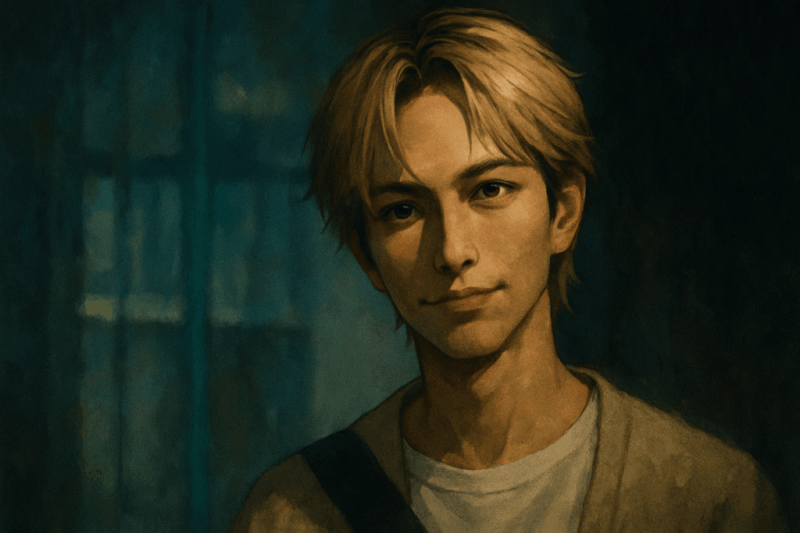

名札の裏の3枚──

彼の人生を変えた、たった一つの記憶

設楽浩暉という男を読み解く鍵は、

彼が名札の裏に今でも大事にしまっている“3枚の紙”。

それは幼い頃、1人の少女──筒井万琴から受け取ったもの。

一見すれば微笑ましい思い出やけど、

浩暉にとってそれは「一生消えない何か」やった。

なぜ、たったそれだけのやり取りが今も心に残っているのか。

それは、あの日の記憶が“何かを救った記憶”やったからや。

可愛い子に貰ったからじゃない。

きっと、幼い頃の彼にとって、万琴の存在だけが唯一の救いやった。

20歳のあの日──

母の遺体、父の逮捕、そして「真実への確信」

浩暉が20歳の頃、母に呼び出されて訪れたアパート。

そこにあったのは──惨殺された母の遺体やった。

だが不可解なのは、浩暉の服に付いた血が“乾いていた”こと。

警察は最初、浩暉を疑う。

けど、なぜか逮捕されたのは父・貫路。

もしかすると浩暉は、犯人と直接遭遇していた。

あるいは、現場で“何かを目撃した”がゆえに、父が身代わりになったのかもしれない。

とにかく彼は、その日から「父ではなく、他に犯人がいる」と信じ続けた。

そして10年間、母の死の真相を追い続けた。

10年後の共謀──

劇場型犯罪が始まる

父・貫路が出所したのち、浩暉は記者としての立場を活かし、調査を続けていた。

母が企業の弁護士として、誰かに恨まれていた可能性。

そして、その背後に“殺意”を持った何者かの存在。

犯人はまだ社会にいて、自由に暮らしている。

そこで、貫路が提案する。

「炙り出すには、同じ地獄を見せるしかない」

浩暉は反対した。けど、父の決意は揺るがない。

止められないなら、自分も共犯になる──

浩暉はそう覚悟を決めた。

こうして「母の事件を思い出させ、真犯人に揺さぶりをかける」ための、

劇場型の連続模倣殺人が始まった。

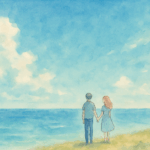

万琴を傷つけたのは、守るためだった

万琴たちが“犯人の行動パターン”を予測し動き始めた日。

それは浩暉にとって、最も苦しい夜やった。

犯行対象はすでに決まっている。

父も動き出すつもりでいる。

警察の目は厳しく、誤算が起これば“本物の地獄”になる。

浩暉は決断する。

自分が犯人のフリをして、万琴を襲うことで

──貫路に“殺人の時間”を与える。

刃物は貫路が過去に使用したもの。

自分の痕跡で“上書き”する意図やった。

だが──

万琴は、本当に傷ついてしまった。

彼女を抱きしめながら、浩暉が何度も繰り返した「ごめん」は、

全方向への懺悔やった。

殺人を止めることができなかった男

浩暉は直接手を下していない。

けど、“止めなかった”時点で加担者や。

そして、何よりその事実を一番理解しているのが浩暉自身。

彼は誰かを守りたかった。

でも、誰も救えていない。

それでも、自分が壊れてでも守るしかなかった。

だからこそ、彼は何も言わずに立ち続ける。

誰にも説明せず、責められるまま受け止める。

最後に彼が選ぶのは、“伝える”こと

浩暉は記者や。

それは、彼が選んだ“語る者”としての生き方。

たとえそれが自分の罪を暴くことになったとしても、

彼は最終的に「真実を残す」側に立つと信じたい。

誰にも届かなくてもいい。

自分だけが知っていればいい。

それでも、“伝えようとした事実”は残る。

それが彼なりの、母への供養であり、

万琴への答えなんかもしれない。

結論:設楽浩暉という人間の本質

設楽浩暉は、

「優しすぎて、人を傷つける罪を抱えてしまった男」や。

誰よりも他人の痛みがわかるからこそ、

沈黙を選び、嘘をつき、壊れていくことを選んだ。

けどその奥には、

**本当に人を愛せる人間の“強さ”**が、ずっと眠ってる。

闇に生きる者こそ、

いちばん光を求めてるんや──この物語は、そう語っている。

コメント