あらすじ&ネタバレ解説|“夢のテーマパーク”が悪夢に変わる瞬間

1993年、映画の歴史が変わった。

恐竜が“本当に”生きて動いているようにしか見えなかったこの作品――それが『ジュラシック・パーク1』や。

舞台はコスタリカ沖の孤島・イスラ・ヌブラル。

大富豪ジョン・ハモンドは、遺伝子工学の力で恐竜たちを現代に復活させ、その姿を観光客に見せる“夢のテーマパーク”を完成させようとしてた。名前はもちろん、ジュラシック・パーク。

でも、この夢はあまりにも危うかった。

パークのオープンに先立って、古生物学者のアラン・グラント博士、古植物学者のエリー・サトラー博士、カオス理論の専門家イアン・マルコム博士が招待され、安全性をチェックすることに。

一見、順調に見えたツアー。

草食恐竜ブラキオサウルスとの邂逅は感動すらあった。

しかし、裏ではとんでもない企みが動いてた――

パークのシステムエンジニア、デニス・ネドリーが会社を裏切り、恐竜の胚を盗み出そうとしてサーバーを停止。

このシステムダウンにより、恐竜たちが次々と**“脱走”**。

ゲストたちは孤立し、巨大な捕食者たちと命をかけた逃走劇に巻き込まれていく。

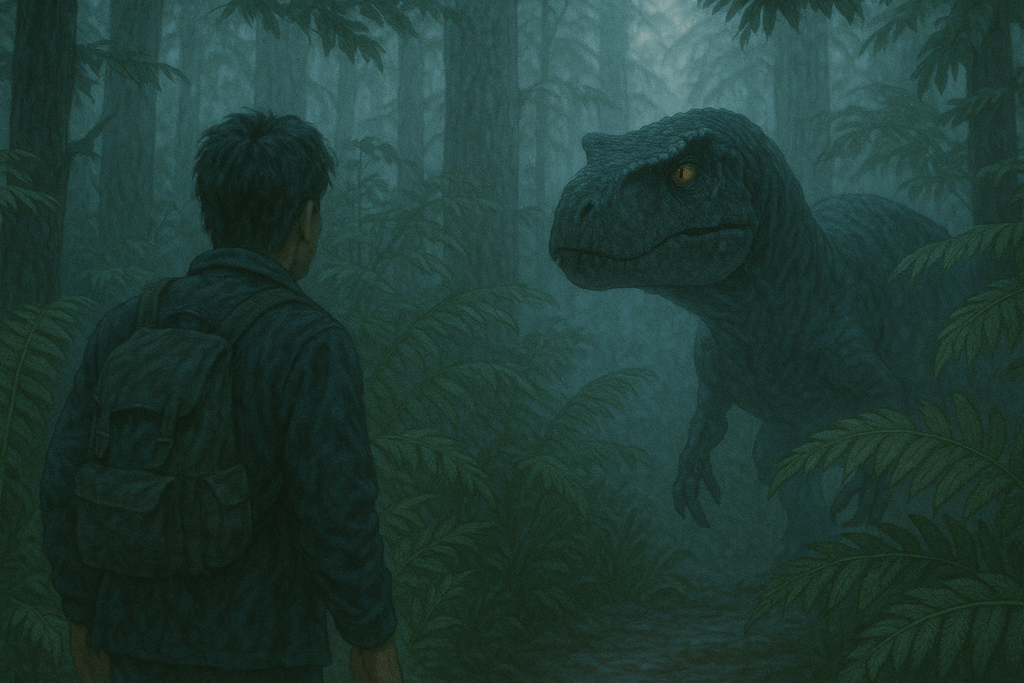

中でも印象的なのが、**T. rex(ティラノサウルス)**の登場シーン。

暗闇と豪雨のなか、柵を壊してヌッと現れたあの迫力――あの咆哮。

“あ、これ人間、ただのエサやん”って思わせる絶望感がヤバい。

一方で、知能が高く集団で狩りをするヴェロキラプトルもやばかった。

“ドア開ける恐竜”って何なん!?

キッズ2人(ティムとレックス)が厨房で追い詰められるシーン、トラウマ級やろ。

そして、命からがらの脱出劇の末、グラント博士たちは島を脱出。

「人間は自然をコントロールできない」という痛烈なメッセージを残して、物語は幕を下ろす。

キャスト・登場人物紹介|あの博士、あの子役…今何してる?

『ジュラシック・パーク1』の魅力は、恐竜だけやない。

むしろ、その恐竜に立ち向かう“人間たち”のリアリティが、この作品を傑作にした要因のひとつや。

ここでは、主要キャラ&演じたキャストたちを深掘りしていくで!

■ アラン・グラント博士(演:サム・ニール)

本作の“ほぼ主人公”。古生物学者として恐竜に人生捧げてる男。

最初は子どもが苦手やったけど、サバイバルの中で孫2人に心を開く姿が人間臭くてええんよな。

演じたサム・ニールは、続編『ジュラシック・パークIII』や『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』にも再登場。

現在も俳優として第一線やけど、ワイナリー経営者としても活動中っていう多才っぷり。

■ エリー・サトラー博士(演:ローラ・ダーン)

植物学者で、グラント博士の相棒。実は元恋人説もある。

勇敢で頭もキレてて、ヴェロキラプトルに立ち向かう姿は“最強ヒロイン”の先駆け。

演じたローラ・ダーンはその後も快進撃。『マリッジ・ストーリー』ではアカデミー賞助演女優賞を獲得。

『ジュラシック・ワールド』でも再登場してて、ファン感涙やったな。

■ イアン・マルコム博士(演:ジェフ・ゴールドブラム)

カオス理論の数学者で、ウィットに富んだセリフと皮肉でファンを魅了。

黒い服しか着てないし、なぜか妙にセクシー(笑)

演じたジェフ・ゴールドブラムは続編『ロスト・ワールド』や『ワールド』シリーズにも登場。

近年は『マイティ・ソー』などマーベル作品にも出演してて、存在感バツグン。

■ ジョン・ハモンド(演:リチャード・アッテンボロー)

“夢を追う爺ちゃん”に見えて、実は恐ろしい倫理観の持ち主。

「すべての恐竜はメスだから安心」とか言ってたけど、いやいや、命なめすぎやろ。

演じたリチャード・アッテンボローは俳優だけでなく監督としても活躍。2014年に逝去したが、映画史に残る名優や。

■ ティム&レックス(演:ジョセフ・マゼロ、アリアナ・リチャーズ)

ハモンドの孫。パークの犠牲者…っていうか、あんなとこに連れてくるなよって話。

ティムは恐竜オタクでレックスはハッカー。厨房シーンは映画史に残る名場面やな。

現在、ジョセフ・マゼロは俳優業を続け、『ボヘミアン・ラプソディ』にも出演。

アリアナ・リチャーズは芸能界を離れ、画家として活動中やって!

■ デニス・ネドリー(演:ウェイン・ナイト)

ジュラシック・パーク最大の戦犯。金に目がくらみ、胚を盗もうとしてパーク全体をパニックに陥れる男。

演じたウェイン・ナイトはコメディドラマや吹替でも活躍。いまだに「ギャアア!」ってシーンで思い出される。

この個性豊かなキャストたちが、あの映像革命の中でリアルな恐怖と感動を伝えてくれた。

次は、登場恐竜一覧&名シーンまとめやで。

登場恐竜一覧|Tレックスからラプトルまで全種類を紹介!

『ジュラシック・パーク1』は、恐竜映画の“金字塔”。

ただ怖いだけじゃなく、**「恐竜ってこんな動きするんや!」**って観客を唸らせたリアルな演出が詰まってる。

ここでは、そんな本作に登場する恐竜たちを一気に紹介するで!

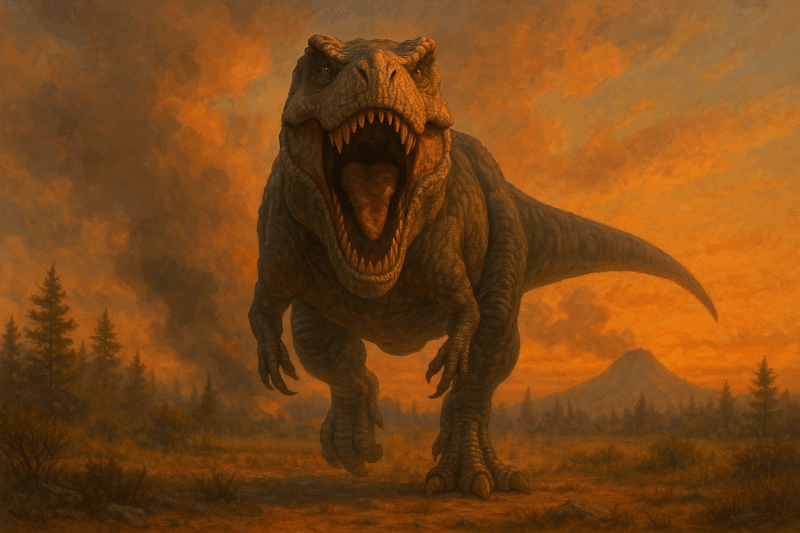

■ ティラノサウルス・レックス(Tyrannosaurus Rex)

言わずと知れたパークの“主役恐竜”。

圧倒的な体格、重低音の咆哮、ジープを襲う名シーン…全部が伝説級。

特に“水のコップが揺れる”演出は、緊張感MAXの名場面や。

ちなみに、T. rexの鳴き声はゾウ・ワニ・トラの鳴き声を合成して作られたとか。もう演出の執念がスゴすぎる。

■ ヴェロキラプトル(Velociraptor)

T. rexと並ぶ“2大脅威”。

俊敏で頭が良く、ドアを開けるというとんでもない知能持ち。

キッチンで子どもを追い詰めるシーンは、ホラー超えてトラウマ級。

現実のラプトルよりも映画版は大型で“ユタラプトル”に近いサイズ。演出のためにスケールアップされてるけど、怖さ100倍や。

■ トリケラトプス(Triceratops)

3本の角が特徴の草食恐竜。

本作では“ウンチの山”の横で倒れてるシーンで登場する。

動かないだけやのに、ファンの記憶には強烈に残る不思議ポジション。

アニマトロニクスで作られたモデルの完成度も激高。

恐竜に“触れる”シーンの説得力をグッと高めた立役者や。

■ ブラキオサウルス(Brachiosaurus)

長~い首をもつ草食恐竜。

観客が初めて“恐竜が生きている世界”を体感する導入シーンで登場。

グラント博士たちが圧倒されて涙目になる場面、何回見てもジーンとするわ。

のちに『ジュラシック・ワールド』での“あの別れ”にも繋がる、シリーズ通して重要な存在や。

■ ガリミムス(Gallimimus)

ダチョウのような群れで走る細身の恐竜。

子どもたちとグラント博士が“群れの中に突っ込んでいく”シーンは、

スピード感とCG技術の融合が光る名場面。

捕食者に襲われる瞬間の「わああっ!」って叫びがマジ臨場感。

■ ディルフォサウルス(Dilophosaurus)

見た目はちょっと可愛いけど、めっちゃヤバい肉食恐竜。

フリルを広げて威嚇し、毒液を吹きかける…って、映画オリジナルの演出!

デニス・ネドリーが襲われるシーンは、グロ怖&コミカルの絶妙ミックスやったな。

■ パラサウロロフス(Parasaurolophus)

頭に特徴的な突起がある草食恐竜。

ちょい出しかと思いきや、リアルな群れでの行動描写が地味に高評価。

この辺の「恐竜=生き物」として描く細かい演出が、作品のクオリティを押し上げてるんよな。

■ プロケラトサウルス(Proceratosaurus) ※名前のみ登場

映画では名前だけチラッと出てくる存在。

ジュラシック・パークの“胚リスト”に載ってる。

この細かさ、見逃したらもったいない小ネタやで。

恐竜たちは単なる見世物やない。

それぞれの登場シーンが、“人間の傲慢さ”を跳ね返す存在として描かれとる。

T. rexがラストでラプトルから人間を“助ける”ように現れる展開とか、完全に神がかってる。

感想・評価|子どもの夢と大人の恐怖が詰まった90年代最高峰SF

「こんな恐竜映画、見たことない…!」

『ジュラシック・パーク1』が公開された1993年、世界中の観客が震えた。

ただのSFじゃない、これは“本物の奇跡”やった。

■ 恐竜が本当に生きてるように見えた衝撃

初見のインパクトはヤバすぎた。

T. rexの咆哮、ラプトルの殺気、ブラキオサウルスの優雅な動き――

“恐竜”という存在が、スクリーンの向こうに確かに“生きてる”って感じた。

今でこそCGに慣れてしまったけど、当時は本気で「実物?」って疑うレベル。

アニマトロニクスとCGを“自然に混ぜた”革命的な演出が、その体験を可能にしたんや。

■ 子ども心が躍る一方で、大人には“倫理の警鐘”

テーマパークに恐竜、ワクワクする要素は詰まりまくり。

でも、大人になってから見ると印象が変わる。

「命を復活させてコントロールしようとすること」

「自然への敬意を欠いた科学の暴走」

――その危うさが骨身に染みてくる。

ラプトルがドアを開けた時、「これ、もう人間負けるやつやん…」ってゾッとした。

単に“恐竜が暴れる映画”じゃない、“自然と人間の境界線”を描いた作品なんよな。

■ 子どもキャラがうるさくない奇跡

映画でありがちな「足手まといな子どもキャラ」やなくて、

ティムとレックスの兄妹がめちゃくちゃリアルで、応援したくなる存在なんよ。

彼らが見せる恐怖、勇気、成長は物語に深みを与えてる。

特に厨房でラプトルと対峙するあのシーン。

“息を殺してドアを閉める”描写に、観てるこっちまで息止まったわ。

■ 評価と世間の反応

映画は全世界で興行収入10億ドル超えという大ヒット。

公開当時は**「映像革命」**と呼ばれ、アカデミー賞も3部門受賞(視覚効果、音響編集、音響)。

批評家からも高評価やけど、それ以上に**“観客の記憶に深く刻まれた映画”**として、

30年経った今でも語り継がれてる。

この映画、観るたびに“見る目線”が変わる。

子どもやった頃は夢のようにワクワクして、

大人になった今は、**「こんなもん人間が手に負えるか」**って、自然への畏怖を感じる。

そういう“時間と共に変わる体験”をくれる映画って、そうそうない。

『ジュラシック・パーク1』は、間違いなく映画史に残る大傑作や。

制作費と裏話|スピルバーグのこだわりと恐竜誕生の裏側

『ジュラシック・パーク』は、ただのヒット作やない。

**「映画の歴史が変わった瞬間」**や。

でも、この奇跡の裏には、想像を超える苦労と執念が詰まってた。

ここでは制作費や当時の撮影秘話、裏方たちの戦いに迫ってみるで!

■ 制作費は約6,300万ドル。でもリターンはケタ違い。

1993年当時、6300万ドル(約70億円)は超大型予算。

しかし、結果は世界興行収入10億5,000万ドル超え。当時の歴代1位。

「恐竜ってこんなに金になるんか…」って全世界が震えた。

ただし、制作費のうちかなりの割合がアニマトロニクスとCGにぶち込まれてる。

■ アニマトロニクス×CG=“恐竜が本当にいる世界”

恐竜を「どう映像化するか?」

スピルバーグは最初、ストップモーションで考えてたらしい。

けど、「これやと“生きてる感”がない」と判断。

そこで起用されたのが…

- ILM(インダストリアル・ライト&マジック):CG担当

- スタン・ウィンストン・スタジオ:アニマトロニクス(機械式の恐竜)制作

この2大巨頭のハイブリッドで、ティラノもラプトルも超リアルに動いた。

T. rexのロボットは全長12m、雨に濡れて制御不能になったこともあったらしい(笑)

■ 撮影現場の裏話あれこれ

- T. rexの咆哮は、ゾウ・ワニ・トラなど様々な動物の声を合成した完全オリジナル。

- キャストの表情は演技ではなく本気の恐怖。特に車のシーンはガチ揺れ。

- マルコム博士(ジェフ・ゴールドブラム)のユーモアはアドリブ多め。

- キッチンシーンでは、ラプトルの“息遣い”まで効果音で表現。音響へのこだわりがすごい。

- ハモンド役のリチャード・アッテンボローは実は10年間映画から離れてたが、この作品で復帰。

■ マイケル・クライトンの原作とその改変

原作小説は1990年刊行。

映画ではいくつかの変更が加えられた:

- グラント博士は原作では“子ども好き”、映画では“苦手”→成長の余白ができた

- レックスとティムの性別が逆

- 原作はもっとバイオレンス寄り。映画では万人向けにバランス調整

脚本はマイケル・クライトン自身+デヴィッド・コープが担当し、

“科学とエンタメの融合”を最大化した構成に。

■ 撮影現場で生まれた“伝説”

- 「水のコップが揺れる」あの演出、実はギターの弦を下に貼って振動で作った職人技。

- 子どもたちが閉じ込められるキッチンのラプトル、中に人が入って操作してたって知ってた?

映画の“魔法”って、こういうアナログと最先端の融合から生まれるんやな…

“技術が映画を進化させた”だけじゃない。

そこにあったのは、**「本物の恐竜を生き返らせる」**という、スピルバーグたちの“狂気に近い情熱”やった。

スピルバーグ監督について|“子どもの目線”で恐竜を描いた男

『ジュラシック・パーク1』は、ただのSF映画やない。

これはスティーヴン・スピルバーグという“少年の心を持った天才”が本気で描いた夢の結晶や。

■ 「子どもの目線」で恐竜を撮った映画監督

スピルバーグの作品には一貫したテーマがある。

それは「子どもの視点で世界を描く」こと。

『E.T.』『未知との遭遇』、そしてこの『ジュラシック・パーク』もそう。

恐竜が初めて現れたときのカメラワーク、音楽、登場人物の表情――

あれ全部、観客を“子どもに戻す”ために計算された演出なんや。

「ああ、恐竜ってすごい…!」

って、誰もが一瞬で“少年・少女の心”を取り戻す。

■ 演出の妙:見せない怖さ、見せすぎないロマン

T. rexの登場まで、実は約1時間ある。

でもその間、観客の期待値はどんどん高まっていく。

「いつ来る?どこから来る?」って。

これはホラー映画の手法にも通じる“焦らしの美学”。

スピルバーグは恐竜を“モンスター”としてじゃなく、“神聖な存在”として描いたんやな。

■ スピルバーグ自身が“子どものように”恐竜を愛していた

彼はもともと恐竜オタク。

マイケル・クライトンの原作を読んだとき、「これは映像化するしかない!」って即決したらしい。

撮影中も、**アニマトロニクスの恐竜に“話しかけてた”**って逸話も残ってるくらいや(笑)

「今日は元気かい?いい芝居頼むよ」ってT. rexに話しかけるスピルバーグ…想像しただけで最高すぎる。

■ その後の影響力と“監督不在”の続編問題

本作の成功後、スピルバーグは『ロスト・ワールド(JP2)』も監督。

しかし以降のシリーズは他の監督にバトンタッチ。

結果として、スピルバーグ特有の“ロマンと怖さのバランス”が失われたと感じる人も多い。

やっぱりこの作品は、「スピルバーグが“自分の子どもに見せたい映画”として作った」からこそ、

これほどまでに人の心を掴んだんやと思う。

■ 結論:「恐竜が好き」でここまで本気になれる大人が最強

スピルバーグは、恐竜を怖くて美しい“神話的存在”として描いた最初の映画監督や。

そしてその演出は、今なお映画界に影響を与え続けてる。

『ジュラシック・パーク』は、“恐竜映画”じゃない。

**“スピルバーグの夢そのもの”**なんや。

コメント