『海がきこえる』とは?ジブリが描いた“静かな青春映画”

「ジブリ」と聞いて、あの圧倒的なファンタジー世界を思い浮かべる人も多いやろう。けど、この『海がきこえる』はちゃうねん。

これは、ドラゴンも、魔法も、空飛ぶ島も出てこない。けど──胸がぎゅっと締めつけられるほど“リアル”な青春が詰まってる作品や。

1993年、テレビスペシャルとして放送されたこの映画は、氷室冴子の小説が原作。

当時のスタジオジブリが、若手スタッフだけで制作した“実験的作品”として生まれたんや。

「地味」「わかりにくい」なんて声もあったけど、そんなもん関係ない。

むしろ、この作品にしかない“静けさ”と“間”の使い方が最高にエモい。

キャラクターが何も言わん時こそ、本音が溢れてくるような気がして、観てるこっちまで勝手に感情を乗せてまう。

あらすじを簡単に紹介(ネタバレあり)

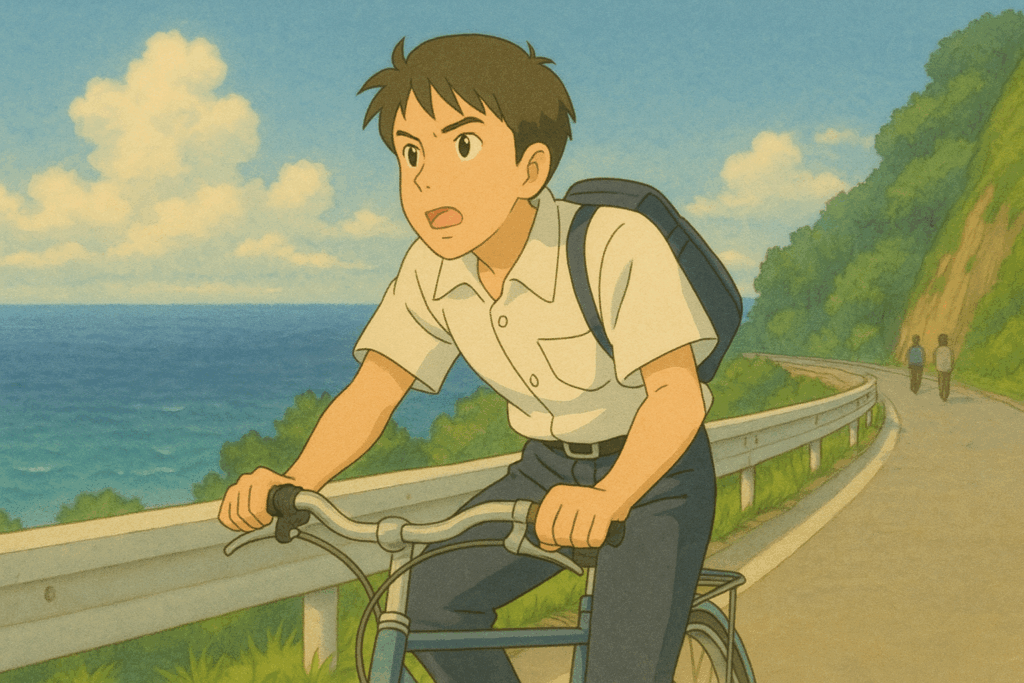

主人公は杜崎拓(もりさき・たく)。高知県の高校を卒業して、今は東京の大学生。

ある日、吉祥寺駅で見かけた一人の女性の姿に、高校時代の記憶がブワッと蘇る──。

それが、物語のはじまり。

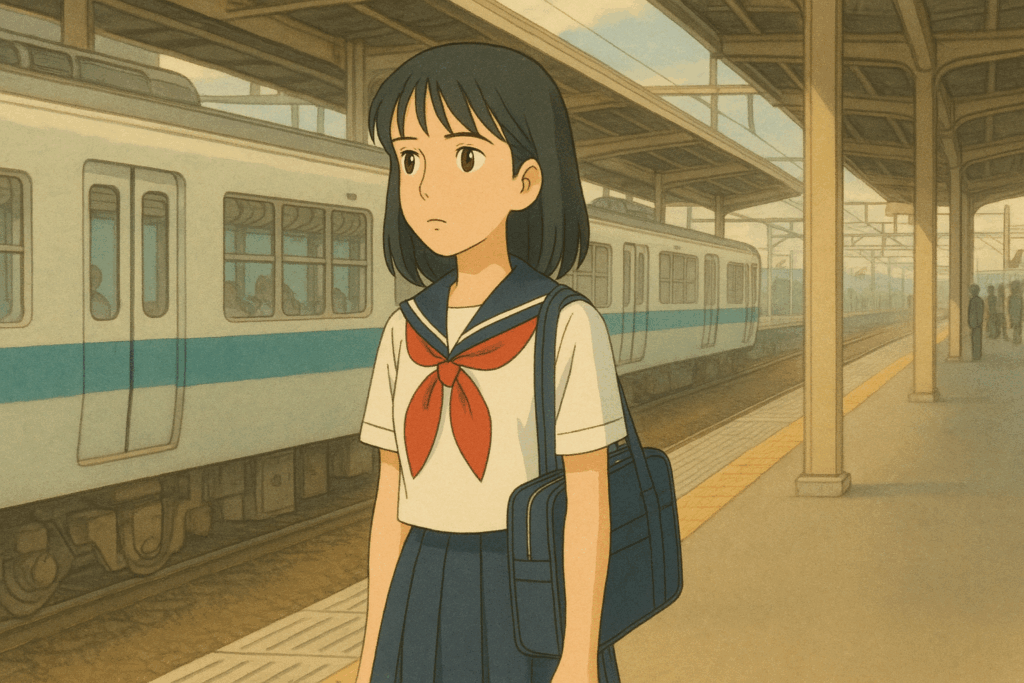

高校2年の夏、東京から武藤里伽子(むとう・りかこ)が転校してくる。

頭ええし、美人。けど、どこか冷たくて、クラスに馴染もうとせん。

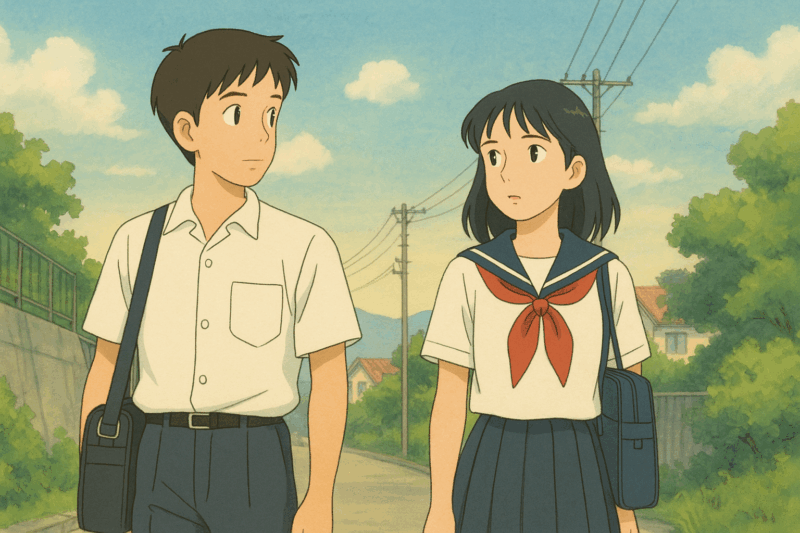

最初は「なんやこいつ…」って思うんやけど、彼女の複雑な家庭事情や素直になれない性格が見えてくるうちに、拓の心にも変化が起きていく。

そして迎える修学旅行事件──。

みんなで楽しく旅行…とは程遠くて、里伽子は突然東京に帰る言い出すわ、拓はそれを追いかけて勝手に東京行くわで、

「え、なんでそこまで…?」ってなるけど、ここが青春の爆発ポイント。

感情はまだ言葉になってへんけど、なぜか動いてしまう、あの頃特有の衝動。

そしてラスト。

大学生になった拓が、東京で再び彼女と出会う瞬間。

そのシーンにセリフは少ないけど、「ああ、やっと…」っていう空気で満ちてる。

言葉がなくても伝わるものがある、“余白”のエンディングや。

これが簡単に言うと『海がきこえる』のあらすじ。

けど、この“簡単”な中に、エグいくらいの感情の波がある。

観た人の人生経験によって、全然違う見え方する作品やと思う。

『アイがあるから』へ続く物語――知られざる小説版と続編の世界

『海がきこえる』には、続きがあるって知ってた?

アニメで完結してるように見えるけど、実は原作小説には続編が存在するんや。

タイトルは──『海がきこえるII〜アイがあるから〜』。

これがまた、めちゃくちゃ胸にくる内容やねん。

物語は、高校卒業後の拓と里伽子の“その後”を描く。

東京での大学生活、少しずつ大人になっていく二人。

けど、再会したからって全部がうまくいくわけやない。

むしろ、近づいたぶんだけ、すれ違いや価値観の違いがハッキリしてくる。

あの頃の“キラキラした思い出”だけじゃやっていけへん現実が、じわじわと迫ってくるんや…。

この「アイがあるから」の“アイ”は、「愛」だけやない。

「哀」「I=自分」「eye=まなざし」……いろんな意味が重なってるとも読める。

氷室冴子らしい、繊細でちょっとビターな青春の続きや。

しかもこの続編、1995年にテレビドラマ化もされてるんやで。

主演は武田真治。あの頃の空気感を実写でどう表現したんか、気になる人はぜひそっちもチェックや。

アニメだけじゃわからへん、拓と里伽子の「その先」。

“物語の余韻”をもっと味わいたいなら、絶対に読むべきやと思う。

ジブリ若手チームの挑戦――制作秘話と監督の思い

『海がきこえる』って、実はスタジオジブリの中でも、かなり特別な存在やねん。

というのも──この作品、宮崎駿も高畑勲も関わってへん。

代わりにメガホンを取ったのは、望月智充(もちづき・ともみつ)監督。

脚本は中村香、音楽は永田茂。

つまり、当時の若手スタッフだけで作り上げた、ある種の“挑戦作”やってん。

これはジブリとしてもめっちゃ異例で、いわば「若手にやらせてみよう」プロジェクト。

結果として──

・予算は少なめ

・スケジュールはキツい

・テレビ用1時間枠という制限つき

という、いわば“縛りプレイ”のような現場やった。

でもな、だからこそ出せた味がある。

キャラクターの表情、沈黙の時間、視線の揺れ──。

派手な演出やファンタジーはなくても、感情の空気感だけで心を揺らす映像ができあがった。

これは、若手だからこそ出せた“等身大の視点”やと思う。

ジブリって「ナウシカ」や「ラピュタ」みたいな壮大なスケールのイメージあるけど、

『海がきこえる』はその真逆。

めちゃくちゃ地味やけど、めちゃくちゃ刺さる。

それを成立させたのは、若手チームの“本気の青春”がこもってたからやと思う。

『海がきこえる』のリバイバル上映と現在の配信状況

『海がきこえる』が、まさかの劇場リバイバル上映されるって聞いて、正直テンション上がったわ。

2025年7月4日から、全国167館で3週間限定上映決定!

これは、Filmarksの「Filmarksリバイバル」プロジェクトの一環で、ファンにとってはまさに“奇跡の再会”や。

なにが熱いって、この映画──

配信されてへんねん。

Netflixにも、Amazonプライムにも、U-NEXTにもない。

つまり、観るには円盤か、今回の上映を逃さんこと。

これはもう、劇場に足を運ぶしかないって話やろ。

で、改めてスクリーンで観たときのあの“空気感”よ。

音も、光も、感情の流れも、全部がデカい。

テレビで見た時とは全然ちゃう。

あの繊細な「間(ま)」が、劇場の静けさにピタッとハマるんよな。

しかも、今回の上映ではオリジナルポスターや特別映像の配布も予定されとるって噂や。

これはファンならずとも行く価値ありまくり。

今この瞬間、『海がきこえる』は“配信で流し見”する映画やない。

“向き合って観る”べき一本や。

キャストと音楽も要チェック!“あの声”と“あの歌”

『海がきこえる』が刺さる理由のひとつ、それは**“声”と“音”の説得力**や。

セリフが少ないぶん、声優の演技と音楽の入り方がめちゃくちゃ大事。

その繊細なバランスが、この作品では神がかってるんよ。

まずキャスト。

主人公・杜崎拓を演じたのは、飛田展男。

『Zガンダム』のカミーユ役でも有名な実力派。

あの“ちょっと繊細で、でも芯のある声”、まさに拓のキャラにドンピシャやった。

ヒロイン・武藤里伽子は、坂本洋子。

声優としては知名度こそ高くないかもしれへんけど、この作品での透明感と強さのバランスは絶品。

声から“気の強さ”も“脆さ”もにじみ出てて、観る側の感情も一緒に揺さぶられるんよな。

そして忘れたらあかんのが、親友ポジの松野豊役・関俊彦。

言わずと知れた『忍たま』の土井先生や『鬼滅の刃』の鬼舞辻無惨の声もやってるベテラン。

この頃からすでに「空気読む男」の演技、うますぎや。

音楽もエモさに全振りしてる。

エンディング曲の「海になれたら」(坂本洋子)は、まさに作品そのものの“余韻”。

あのラストシーンに静かに流れてくる瞬間、涙腺にくるわ…。

歌詞もメロディも、観た後の感情をすくい上げてくれるような優しさやねん。

この映画、アニメーションも演出ももちろん素晴らしいけど、

声と音楽だけでも観る価値ある。いや、聴く価値ある。

みんなの評価と評判

『海がきこえる』って、公開当初は地味とか物足りないって意見もあったらしい。

でも今、時代が追いついた感あるんよな。

リバイバル上映が発表されてから、SNSでも再評価の声がめちゃくちゃ上がってる。

X(旧Twitter)やFilmarksでは──

「何も起きないのに、なぜか泣きそうになる」

「台詞が少ない分、自分の青春を重ねてまう」

「今見たら、あの“間”がすごく贅沢やと思った」

こんな声がズラッと並んでる。

特に20〜30代の女性層からの支持がアツくて、「リアルな女の子像」って意味で里伽子のキャラが再注目されてるんや。

また、ジブリ作品の中でも“知る人ぞ知る”的な立ち位置やったこの映画が、

今になって「いや、これは隠れた名作やろ!」って盛り上がってる感じ。

Filmarksの評価も★4.0以上キープしてて、

「ジブリの実験作=低予算だからイマイチ」みたいな誤解も、今じゃ完全にひっくり返されてる。

映像の美しさ、青春の機微、音楽の余韻──

そういう“派手じゃない魅力”が刺さる人には、ドンピシャな一本ってわけや。

まとめ:派手さはない。でも、心にずっと残る映画。

『海がきこえる』は、ジブリらしからぬ“静かすぎる青春映画”。

でもその静けさが、観る人の中にじわじわと沁みてくる。

恋とか友情とか、言葉にできんまま過ぎていったあの頃の気持ち。

それを、まるで自分の記憶の一部みたく思い出させてくれる。

若手スタッフだけで作った挑戦作。

でもそのぶん、等身大のリアルが詰まってる。

大人になってから観たほうが、グッとくるタイプのジブリや。

2025年のリバイバル上映は、そんな『海がきこえる』と“再会”する大チャンス。

「配信ないから…」なんて言ってられへん。

これは劇場で観てこそ、その“余白”の力がちゃんと届く作品やと思う。

そしてもし、心が少しでも動いたなら──

続編『海がきこえるII〜アイがあるから〜』も、読んでほしい。

ふたりの物語は、あの再会の先にも、ちゃんと続いてるんや。

派手じゃない。でも、忘れられへん。

それが、この作品のいちばんの“魔法”やと思う。

コメント